事業変革の最前線を探究するカンファレンス「Xplorers(エクスプローラーズ)」が2025年8月26日(火)に開催された。第一線で活躍する変革のリーダー100名が集結し、事業変革・新事業創発・DXに関する最新の情報に触れ、参加者間で議論を深めるこのイベント。本記事では、カンファレンスの最後を飾ったプラチナプレゼンテーション「企業成長のための企業文化変革の意味」の様子をお届けする。

このプレゼンテーションでは、BX・HR領域に携わる電通の小山雅史氏、電通総研の高橋舞氏に加え、日本航空 代表取締役副社長執行役員 グループCFO 斎藤祐二氏、慶応義塾大学商学部 准教授 岩尾俊兵氏が登壇。経営者・学者・実務家といった異なる分野で活躍する4名がそれぞれの視点から、「企業成長のための企業文化変革の意味」について語り合った。

多彩な手法で企業の変革と成長を支援するdentsu BX

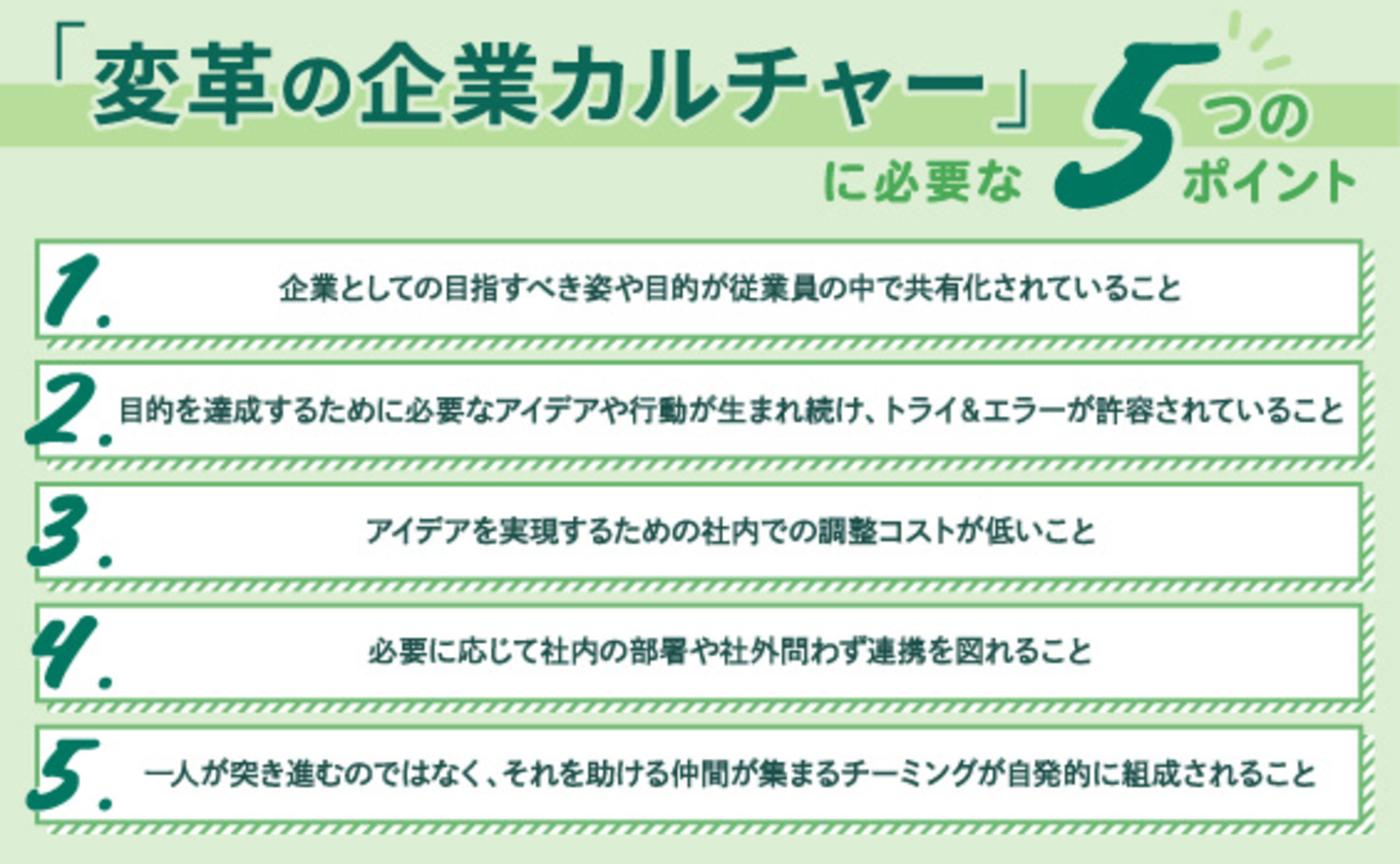

企業の本質的な事業変革や文化変革を支援するBXの領域で、日々さまざまな企業の変革に取り組む小山氏。その中で、多くの経営者が「変革のための取り組みを行っても、社員の行動変容や新規事業の創出といった成長につながらず、変革が進まない」という共通の課題感を抱えていることに気が付いたという。これに対し小山氏は、「この課題の根本には、企業文化や組織文化の変わりにくさと、変革を行う際に仕組み作りから入ってしまう、という日本企業に共通する2つの要因があると考えます」と指摘した。

「この状況を打破するためには、社員の意識、行動、仕組みを掛け合わせること。それらのバランスは企業によって異なるので、それを見極めることが重要です」とし、加えて「どの企業も成長を望むわけですが、同じ方法論が異なる企業で通用することはない。その企業ならではの文化を理解し、『何を変え、何を守るか』を考えてこそ、その会社らしい企業文化が形成される」と話した。

破綻から15年。JALが行った本質的企業変革

今回の登壇者である斎藤氏が副社長を務める日本航空(以下、JAL)。同社は2010年に経営破綻を経験したのち、企業内部の変革に取り組み、2025年3月期決算において破綻後最高益を記録。加えてすべてのセグメントにおいて増収増益を達成した。破綻から15年。JALはどのようにして変わったのか。

当時の会長である稲盛 和夫氏はJALの課題として、「企業哲学の不在」と「社員の努力と成果の関係と経営数値が社員に示されていない状態」の2点を指摘。改善のためにフィロソフィの制定から、フィロソフィについての勉強会やリーダー教育、業務報告会の実施、部門別採算制度の導入といった制度改革まで、幅広く施策を実施したという。これに斎藤氏は、「稲盛さんは事業構造と企業文化の両方の変革を進められてきましたが、特に企業文化の変革の方を重視されており、責任感や一体感、採算意識の醸成に注力されていました」と語る。

さらに斎藤氏は「事業を変革する、というのは外科的なアプローチです。一方で、企業文化を変えるというのは内科的なアプローチです。稲盛さんは内科的な部分が機能しなければ、外科的な部分も機能しないと考えていて、まず、企業文化を変革することに取り組まれていました」。その施策の一環として制定された企業理念「全社員の物心両面の幸福を追求する」については、「全社員が同じ目線で変革に取り組むことが、JALの再生には間違いなく必要だった。だから、この言葉を入れたと聞いております」と説明。その目線をいかに合わせ一体化していくか、破綻という大きな壁を前にした状況だからこその選択だったという。

2つ目の企業理念として掲げたのは「社会の進歩発展への貢献」。これは、社会に再生を許され、生かされた企業として、社会に価値を提供し貢献していくという姿勢を示したものだ。

「全社員が経営者の目線を持って会社のことを考える。そのために社員にあらゆる情報を提供することが、われわれが大事にしてきた文化であり、今後も徹底していくべき部分です。その根底には、破綻を経験し、社会に生かされた企業として、社会に対して価値を提供し貢献していくという思いがあります」(斎藤氏)

慶応義塾大学商学部の岩尾氏は、この大きな変革の背景に社内に存在した政治論の衰退があると言う。「JALをはじめとする、いわゆる“半官半民企業”では、社内で政治的な考え方と商売的な考え方という相いれない文化が共存しているケースが多いと思います。破綻という現実に直面し、会社全体が商売的な考え方に振り切れたからこそ、一気に変革を進められたと言えるのではないでしょうか」という見方を示した。

将来に向けたプラスの変革を行うための3つのポイント

会社の抱える課題が破綻という形で表れたからこそ、JALは急速に変われた。しかし、リスクが顕在化していない段階で、プラスの変革や将来のための変革を考える企業も多い。電通総研の高橋氏は「社員全体に危機感が共有されていない中で変革を進めるのは、やはり難しい」と話し、その際に留意すべき3つのポイントを紹介した。

1つ目は、社員に本当の意味での危機感や、経営的な視座を持ってもらえるよう工夫することだ。「例えば社員を対象に、企業の持つ課題やその改善策と実践についてアンケートを実施すると優等生的な回答が集まってきますが、その後にインタビューで深掘りをすると『本当に課題と思っているのか』『アンケートでは改善のための行動を実践していると回答しているが、実際は何もしていなかったのでは』という部分が見えてくることも。そういった方たちの意識をどう変えるか・気づいていただくか、工夫することが重要だと考えています」と自身の体験を語った。

2つ目は、すぐに施策に走らないこと。これは、講演冒頭に小山氏も「日本企業は仕組み作りから入りがちである」と指摘していたことと一致する。「施策に走る前に、まずはしっかりと何が変革を阻む真因なのかアセスメント(検証)を行うことが重要です。アンケートだけでなく、インタビューを行うことで文化変革を阻む要因が見えてくると思います」と高橋氏。

3つ目は、人事データだといい、「インタビュイー自身がどんな目標を設定し、部下にどんな目標を設定させているのか。部下たちのエンゲージメントはどうか。アンケートとインタビュー、人事データを統合的に読み解きながら、本質を追求していくことが大事だと思います」と述べた。

描く未来図を目指し、新たな変革に挑戦

次にスクリーンに映し出されたのは、昨年夏に公開された「JAL FUTURE MAP」。電通も策定に関わったこのMAPは、昨今拡大する社会課題や変化する経営環境を受け、社会インフラを提供してきた同社が改めて「移動を通じた関係・つながり」の価値に注目し、それが実現した社会の姿を描いたものだ。

破綻後の大きな変革から15年、新たな変革に一歩踏み出した理由として「今までと同じことをやっていても、今と同じ業績は保てない」と、変化の時代における経営の難しさを挙げた斎藤氏。続けて、航空輸送事業を単なるインフラと捉えるのではなく、この事業自体がもたらすことのできる本質的な価値や、JALが持つ可能性を見いだしていくことが必要なのではないか、という考えから始まったプロジェクトであることを説明した。

「移動を通じた関係・つながり」を創造する企業へと変化するにあたって、JALが求める新たな企業文化とは何だろうか。斎藤氏はそれを「社会に貢献するために新しいものを打ち出す渇望感だ」と話す。破綻を経験していない社員が増える中で、会社内部では「彼らが新しいものに向かっていく姿勢をもう少し評価していきたい」という声や「そのためにフィロソフィを見直すべき」という議論も起こっており、新たな変革はすでに始まりつつあるようだ。

齋藤氏は「社会に価値を生み出していくことが、われわれが社会に求められ、存続している理由だと思います」と、変革の中でも企業理念を重視し、より社会貢献に注力していく姿勢を示した。

岩尾氏はこの話を受け、「従業員一人一人が価値創造的にならないといけない時代になっている」と指摘する。「ただし、人間一人が価値を創造することには限界がある。そのための組織であるべきで、価値ある存在である組織というものが求められています。昭和から平成になるときにデフレになっていくわけですが、そのときはいかにお金が稼げるか、が重要だった。そのときには企業文化というものは重要ではなかった。しかし、人口減になり、人を増やすことが難しい時代になり、今いる一人一人の能力を高める文化を作る必要がでてきたし、同時に、人を引き付ける文化が必要になってきた、ということだと思います」と指摘した。

「今日の講演を聞き、強い意思や信念、『成長できる』という思いを持って経営を進めることが重要だと改めて感じた」と小山氏。「そうした意思形成の部分も含め、今後もいろいろな形で企業様の成長のお役に立ちたいと電通は考えている」と結んだ。

この記事は参考になりましたか?

著者

小山 雅史

株式会社電通

第2ビジネス・トランスフォーメーション局

グロース・HR部長

入社以来、一貫してブランドストラテジストとして食品、通信、金融、飲料、化粧品、家電、薬品、自動車など、さまざまな領域のコーポレートブランディングとそれに伴う企業変革や従業員意識の変革、事業戦略や開発などを担当している。顧客との関係だけでなく、マスコミ、投資家など企業や事業を取り巻くマルチステークホルダーの視点で「社会にとってのこの企業や事業の価値とは何か」を常に考えながら、企業価値の持続的な向上方法を模索している。

高橋 舞

株式会社 電通

電通ビジネスデザインスクエア

ビジネスデザイナー

2010年に電通を退職し渡米。MBA取得や出産子育てを経て、2018年電通復帰。銀行勤務時代のシステムアナリスト経験、自動車会社勤務時代のコーポレート戦略立案経験など、豊富なビジネス現場体験を基に企業の変革をサポートしている。