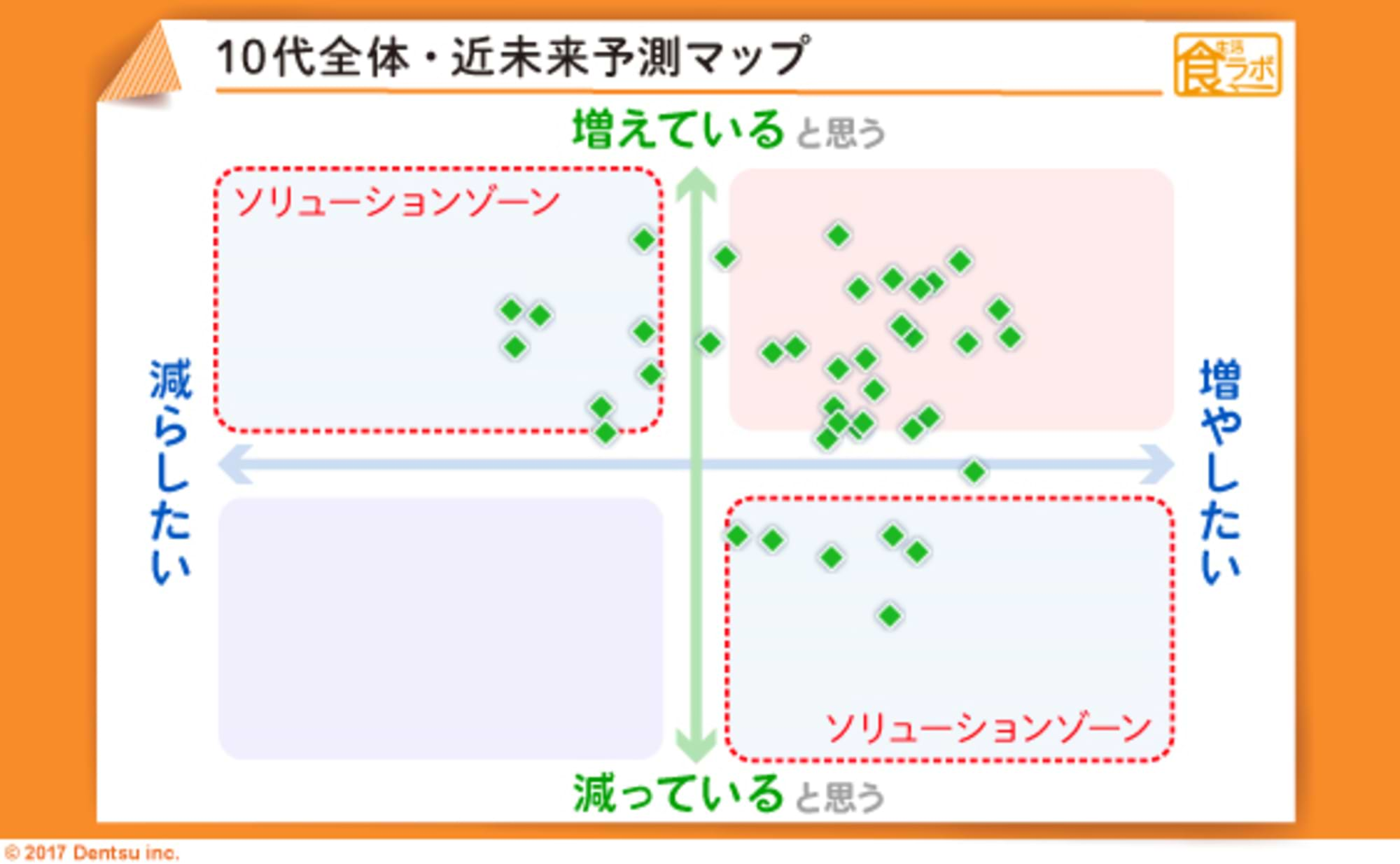

ニッポンの「食」の行方を、電通「食生活ラボ」のメンバーであれこれ考えてみました。例えば今から7年後の2025年には、この国の「食のシーン」は、どんな様相を見せているでしょうか? 掲げたテーマは7つ。それぞれの分野で知見を積む「食生活ラボ」メンバーが考えた、近未来の予想図です。

食への“先取り”投資。それが食イノベーションを育てる

食の未来を予測する上で、富裕層の動向は非常に重要です。理由として、まず富裕層は食への関心が高く、最先端を探していること。食は日々のパフォーマンスを左右するため、積極的に投資する分野です。

加えて、たとえ高価な商品でも、得られる価値が価格を上回れば、富裕層は惜しみなく投資をします。まだ技術革新の途中にある高価な食のサービスも、市場に普及し安価になる前に、価値を感じれば積極的に取り入れるでしょう。食のアーリーアダプターといえます。

さらに富裕層は、富裕層同士でコミュニティーを形成しており、食の情報は主要なコミュニケーションになっています。最先端の食に投資し、良かったものは別の富裕層に伝えるので、そこで評価されれば、世間の注目を浴びて市場に降りていきます。

イラスト:大嶌美緒(電通「食生活ラボ」)

一例として、今後ブロックチェーンが食のトレーサビリティーを担うと考えられますが、2025年にはまだ発展途上のはず。ただ、食の安全性を求める富裕層は積極的に投資するでしょう。その評価を見ると、さらに先のブロックチェーンやトレーサビリティーの在り方が予測できます。

富裕層の動向が食の未来を予測させ、次なるイノベーションを生むといえるでしょう。

人が生きていくための源であるからこそ、生活のあらゆる面と影響し合い、社会構造の変化や文化の潮流までも映し出す「食」。電通「食生活ラボ」は、そんな食にまつわるソリューションを提供することで、食を通じて世の中を良くしていくことを目指すプロジェクト。各種の得意分野と知見を持つメンバーで社内横断的に構成され、その社外にまで広がるネットワークを生かしたラウンドテーブル型のイノベーション創出に取り組んでいる。現在、社内構成メンバーは約20人。プロジェクトの源流は1980年代前半にまでさかのぼり、以来各種の知見の蓄積とアップデートを続けている。