ESG経営の効果を可視化する。複雑な問題をAIで読み解く試みとは(前編)

持続可能で豊かな社会を目指すため、国や自治体、企業などのESG(Environment=環境、Social=社会、Governance=ガバナンス)への取り組みが、近年、強く求められるようになってきました。特に企業では、市場評価への影響もあり、中長期的な企業成長においてESG経営は欠かせない要素となっています。

しかし、一口にESG経営といっても対象となる項目は膨大で、その選択は非常に難しいものです。そうした中、ESG経営の効果を分析し、可視化しようという試みが進められています。

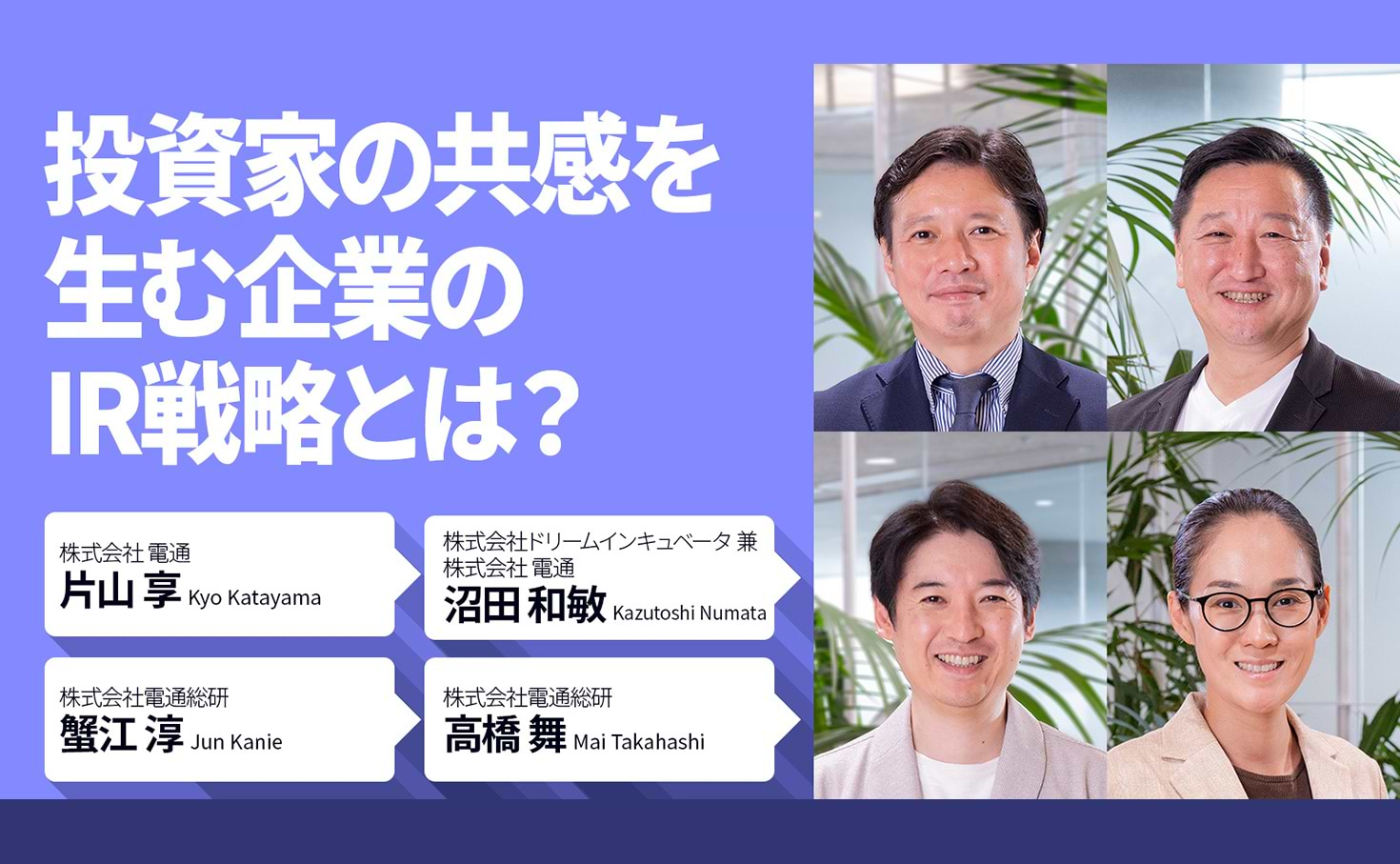

共同で研究に取り組むのは、株式会社電通国際情報サービス(以下: ISID)オープンイノベーションラボ(以下:イノラボ)と株式会社アイティアイディ(以下:ITID)。今回はイノラボ所長の坂井邦治氏、シニアコンサルタントの松山普一氏、取材当時ITID R&CDユニット ユニットディレクターを務めていた蟹江淳氏にインタビューしました。前編では、各社の取り組みや、ESG経営の分析を始めた経緯をご紹介します。

クライアント企業との関わりから、より的確で効果的なESG経営の研究をスタート

Q.最初に、皆さんの所属されているイノラボとITIDについて、それぞれご紹介いただけますか。

Q.企業のシステム開発やコンサルティングのための研究開発をされていた皆さんが、どうしてESGに注目されたのでしょうか?

AI技術を活用し、ESG経営に関連する膨大なデータと複雑な因果関係を読み解く挑戦

Q.企業経営におけるESGの影響を可視化するという取り組みですが、具体的にはどのように進められたのですか?

Q.共同研究はどのように始まったのでしょうか。

近年、多くの企業にとってESGは重要な課題となっていますが、業績にどのように貢献するのか、自社の取り組みは本当に成果につながっているのか、因果関係が見えづらいという面がありました。AIを用いてそうした因果関係を可視化しようとする新しい挑戦は、従来の課題を解決し、企業のESGに対する取り組みをさらに深化させるカギとなるのではないでしょうか。後編では、その成果について、詳しく聞いていきます。

※CALCはソニーグループ株式会社の登録商標です。

※CALCは株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所が開発した技術です。

※掲載されている情報は公開時のものです

この記事は参考になりましたか?

著者

松山 普一

株式会社 電通国際情報サービス(ISID)

X(クロス)イノベーション本部 テクノロジー&イノベーションユニット オープンイノベーションラボ

シニアコンサルタント

国内・国外の学術研究機関で経済学・統計学の研究者としてキャリアをスタートして2018年より現職。経済学とデータ分析のスキルを用いて、社会課題の解決のために研究開発に従事。近年は非財務データと財務データとの間の関係性の把握と、量子コンピューターを用いた数理最適化に興味があり、データやコードの海に溺れながら日々を過ごしている。

蟹江 淳

株式会社 電通総研

コンサルティング本部 未来事業開発ユニット

ユニット長

製造業/出版業/飲食チェーンなどのさまざまな業界における戦略立案/業務変革・BPR (ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の経験が豊富である一方で、タレントマネジメント、組織活性化など、人・組織に関わる問題の解決にも幅広く携わる。事業を価値創出プロセスと人・組織の両面から変革し、顧客の価値提供力向上を支援。近年はサステナビリティ経営の高度化や経済安全保障、サイバーセキュリティ といったテーマへの取り組みを強化している。

坂井 邦治

株式会社電通国際情報サービス

X(クロス)イノベーション本部

テクノロジー&イノベーションユニット長兼オープンイノベーションラボ所長

自動車業界の先進技術開発を支援するデジタルビジネスの企画責任者を経て、2022年よりオープンイノベーションラボ所長を務める。全社横断のR&D部署において、先端テクノロジーを実装した社会実証や、業種・業界を超えたオープンイノベーションによる新たな価値創造、社会課題の解決を起点とした新規事業の育成に取り組む。2023年より現職。