ChatGPTをはじめさまざまな生成AIが登場し、大きな注目が集まる中、電通グループではAIを活用したさまざまなソリューションを開発・提供するとともに、あらゆる角度からAI活用の可能性を模索しています。

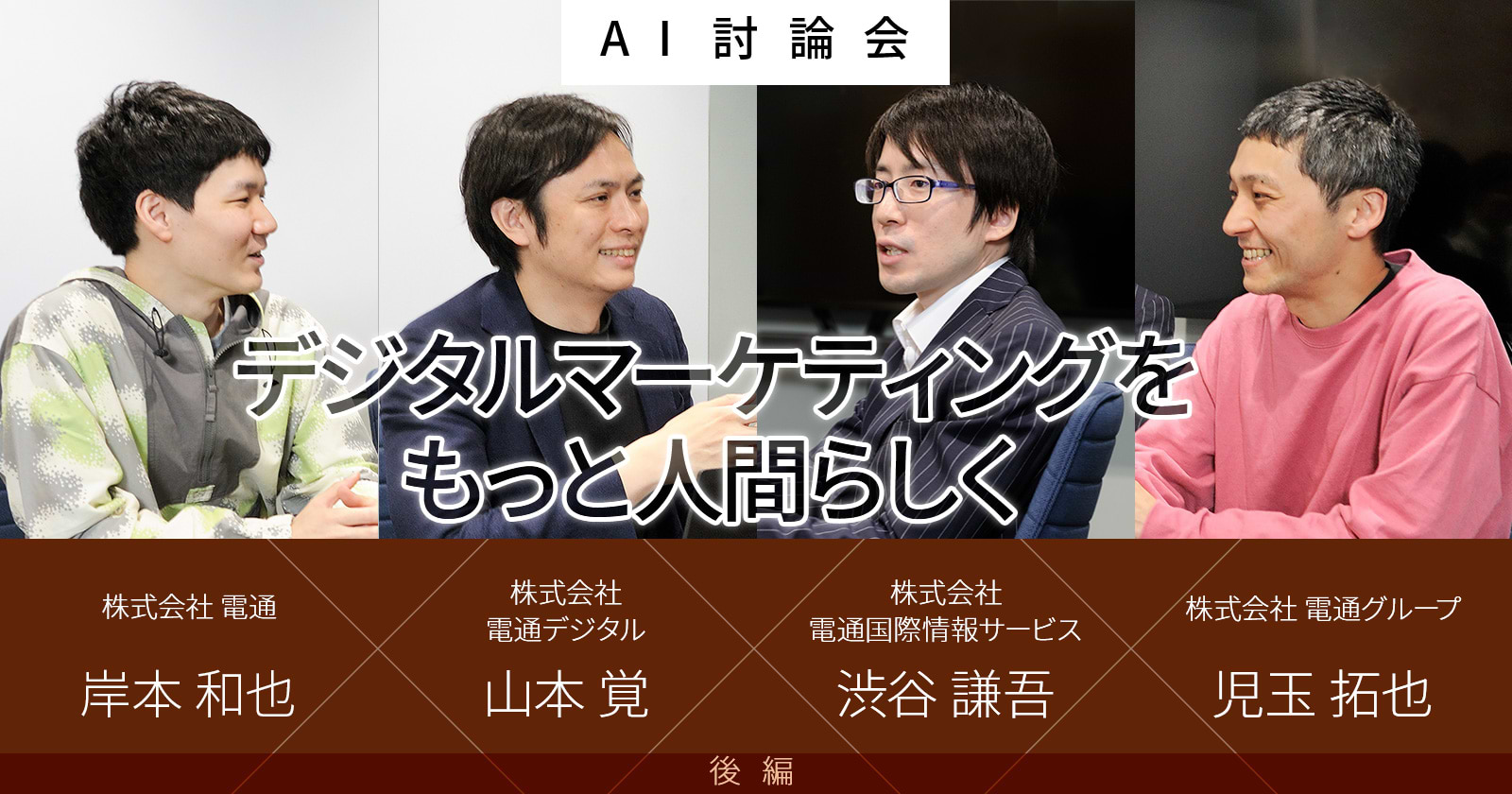

今回集まったのは、電通グループ全体のAI活用を推進するプロジェクト「AI MIRAI」を統括する、株式会社 電通グループの児玉拓也氏、同じくAI MIRAIメンバーで、AIを用いたクリエーティブ業務に取り組む株式会社 電通の岸本和也氏、AIを活用したマーケティング支援に取り組む株式会社電通デジタルの山本覚氏、主にAI×ロボティクスを研究している株式会社電通国際情報サービス(以下:ISID)の渋谷謙吾氏の4名。電通グループのAIビジネスの最前線に立つメンバーが、業界のトレンドや今注目している技術について語り合いました。

これまでのネット検索と同じ感覚で、まずは何事もAIに聞く時代に

児玉:まずは皆さんが普段の業務の中で、ChatGPTなどの生成AIをどのように使っているのか、といったところから話していければと思います。

渋谷:私はISIDというシステムインテグレーター業務を担う会社の中で、メールやチャットの文章をレビューしてもらったり、アイデア出しの際に漏れている視点はないかを精査したりと、日常的にAIを活用しています。さらにオープンイノベーション組織「イノラボ」のメンバーとして、「モノを動かす」技術であるロボティクスの研究をしているのですが、そこでもChatGPTのベースである大規模言語モデルを取り入れることができないか検討しています。具体的には、大規模言語モデルによって、ロボットやアプリがその場の状況を言語的に解釈し、それに応じた適切な動きができるようにならないか、といった活用を模索しています。

山本:電通デジタルでは広告クリエーティブ制作をAIで支援する「∞AI(ムゲンエーアイ)」というソリューションを開発しました。マーケティングメッセージの抽出から、それをもとにしたクリエーティブづくり、効果予測などを、一通りAIで行っています。またモンゴルにある開発会社「電通データアーティストモンゴル」での開発の効率化にもAIを活用しています。例えば経営層が日頃メンバーに指示している内容を学習したチャットボットを作って、それを活用することでいつでも経営層視点での確認ができるようにするなど、ソフトウェア開発をした際の品質のチェックにAIを使うことは、もはや当たり前になっています。

株式会社電通デジタル 山本 覚氏

株式会社電通デジタル 山本 覚氏児玉:分からないことがあればすぐネットで検索するのと同じ感覚で、今や何でもAIに聞いたり、確かめたりする時代になってきていますよね。

山本:そうですよね。あとは、私が担当するプレスリリースを公開する前のレビューもAIで行っています。プレスリリースとして必要な要素は入っているか、ニュースバリューはあるか、顧客や社会に対する公平性や透明性、倫理面といった観点から問題はないか、といったことをAIにチェックしてもらっています。

岸本:私が所属するクリエーティブの部署でも、わざわざ「AIを使っている」などと言う必要がないくらい、クリエーターが日々の業務に取り入れている印象です。企画コンセプトを伝えるイメージボードなども、生成AIによって驚くほど簡単に作れるようになりました。特にマス広告向けのコピーにおいて、そのまま使えるレベルのものをAIから生み出すにはまだ工夫が必要ですが、言葉の言い換えや類義語を洗い出す上では有益です。

ChatGPTは翻訳や要約が得意なので、専門的な海外論文を読まなくてはならない時、「中学生にも分かるように日本語で説明して」と頼むこともよくあります。検索しても的確な回答が得られない抽象的な質問やざっくりした質問に対して、直接的な答えを出すことは少ないものの、答えにたどり着くための手掛かりが得られるのがいいですね。児玉さんはいかがですか。

株式会社 電通 岸本 和也氏

株式会社 電通 岸本 和也氏児玉:私のもともとの職務は経営企画なので、経営戦略を立てるために、参考にしたい企業の中期経営計画を読む機会も多くあります。最近、いろいろな企業の英語の経営戦略を要約させ、日本語に翻訳した上で抽出してもらったのですが、やはり生成AIを使うことで情報収集は飛躍的に楽になり、精度も上がりますね。今後はAIがリアルタイムで通訳、翻訳し、議事録やその要約も作ってくれる。そのようなかたちで、海外との会議が楽になることを期待しています。

“エイリアンインテリジェンス”が新しい発想や価値を生み出す

児玉:渋谷さん、生成AIによって今後、システム開発の現場もかなり効率化が進むのではないでしょうか。

渋谷:そうですね。ChatGPTはプログラミングのコードも書けるし、いずれは自社でプログラマーなどを抱えていない事業会社でも自分たちでシステムのひな型をつくるようなことも可能になるかもしれません。ただ現在のシステム開発のやり方が一気に大きく変わるかというと、そんなことはないと思います。やはりプロダクトマネージャーなど随所で意思決定を行う人は必要です。ただ今後は意思決定のためのヒントやアシストを生成AIがたくさん与えてくれることで、開発のスピードが速くなることはあり得ると思います。

株式会社電通国際情報サービス 渋谷 謙吾氏

株式会社電通国際情報サービス 渋谷 謙吾氏児玉:今や専門スキルがなくても、プロンプト(ユーザーがAIに対して行う指示)があれば、簡単なゲームくらいは作れるので、システム開発の初期段階でのプロトタイプは今よりスピーディーに作成できるようになりそうですね。岸本さんはクリエーティブ分野で生成AIを使っている中で、今後のAIの活用法はこのように変わっていくのではないか、といったイメージなどありますか。

岸本:さまざまなツールにプラグインのようなかたちで生成AIが入り、AIを使っているという意識なしに、ツール自体が便利になっていくのだと思います。また、AIは最適化のほかに、膨大なデータを基に多くの可能性を探ることが得意ですよね。いわゆるエイリアン・インテリジェンス(人間とは異質な知能)として、発想の範囲を広げ、人間がひらめきを得たり表現に活用したりする。生成AIの普及で、それがクリエーティブ分野でさらに広がっていくのではないかと思います。

大きな可能性を秘めているマルチモーダルAI

児玉:ところで生成AIと一言でいっても言語や画像、映像、音声を扱うもの、さらに複数の種類のデータを関連付けて処理できるマルチモーダルなど、さまざまなものがあります。今、特に注目している技術やサービスがあれば教えてください。

株式会社 電通グループ 児玉 拓也氏

株式会社 電通グループ 児玉 拓也氏渋谷:私はマルチモーダル、特に画像や音など環境情報を解釈する技術に興味があります。今はある意味、ChatGPTが優秀すぎるので、画像や音声を一度言語で表現されるラベルに変換して、それを言語モデルに与えたりしてみています。でも私たちが周囲の環境から得られる情報は莫大で、簡単には言語化できないものも多い。だから今、まさに人が見たり、聞いたりしている映像や音を丸ごとそのままAIが認識し、ロボットが今、何をすべきかを判断する。そのようなことができる技術に期待しています。そういった意味でも、画像を直接入力できる「GPT-4(Open AI社が開発した自然言語処理モデルの最新バージョン)」の未リリース機能には興味がありますね。

山本:既に電通でもキャラクターと対話ができるチャットサービスの実証実験を始めていますが、ChatGPTと画像や動画を組み合わせたサービスはこれからどんどん登場すると思います。ただオーディオに関しては、取り組みが本格化するのはこれからです。今後はメタバース空間でその時々の状況に合った音楽を作るサービスなども生まれてくると思います。電通デジタルとしても、VRやXRなどを活用したコミュニケーションの中での音楽系サービスに取り組んでいきたいですね。

岸本:今、世界的なIT企業がChatGPTを用いて言葉からロボットアームやドローンを操作する研究を行っており、論文も出ています。このようなテキストから現実空間への働きかけには、ものすごく可能性があると考えています。その前段階としては、大規模言語モデルがVRやメタバース、ゲーム内の空間にどのように影響を及ぼすのか、といったテーマがあります。まずは仮想空間内のマルチモーダルAIの活用が進み、それがいかに現実空間に波及していくか。そこに強い興味を持っていますね。

ChatGPTのような生成AIは、既にマーケティングやクリエーティブの現場でも当たり前のように使われています。また、これまではAIを積極的に導入してこなかった企業からも、さまざまな期待や相談が寄せられるようになってきました。後編では生成AIがマーケティングやコミュニケーションをどのように変えるのか。社会に広げていく上での課題を深掘りしていきます。