2025年3月18~19日に「第9回 サステナブル・ブランド国際会議 2025 東京・丸の内」(SB’25)が開催されました。今年のテーマは、ビジネスと社会の再生に向け、さらなる革新を目指す「Breakthrough in REGENERATION」。

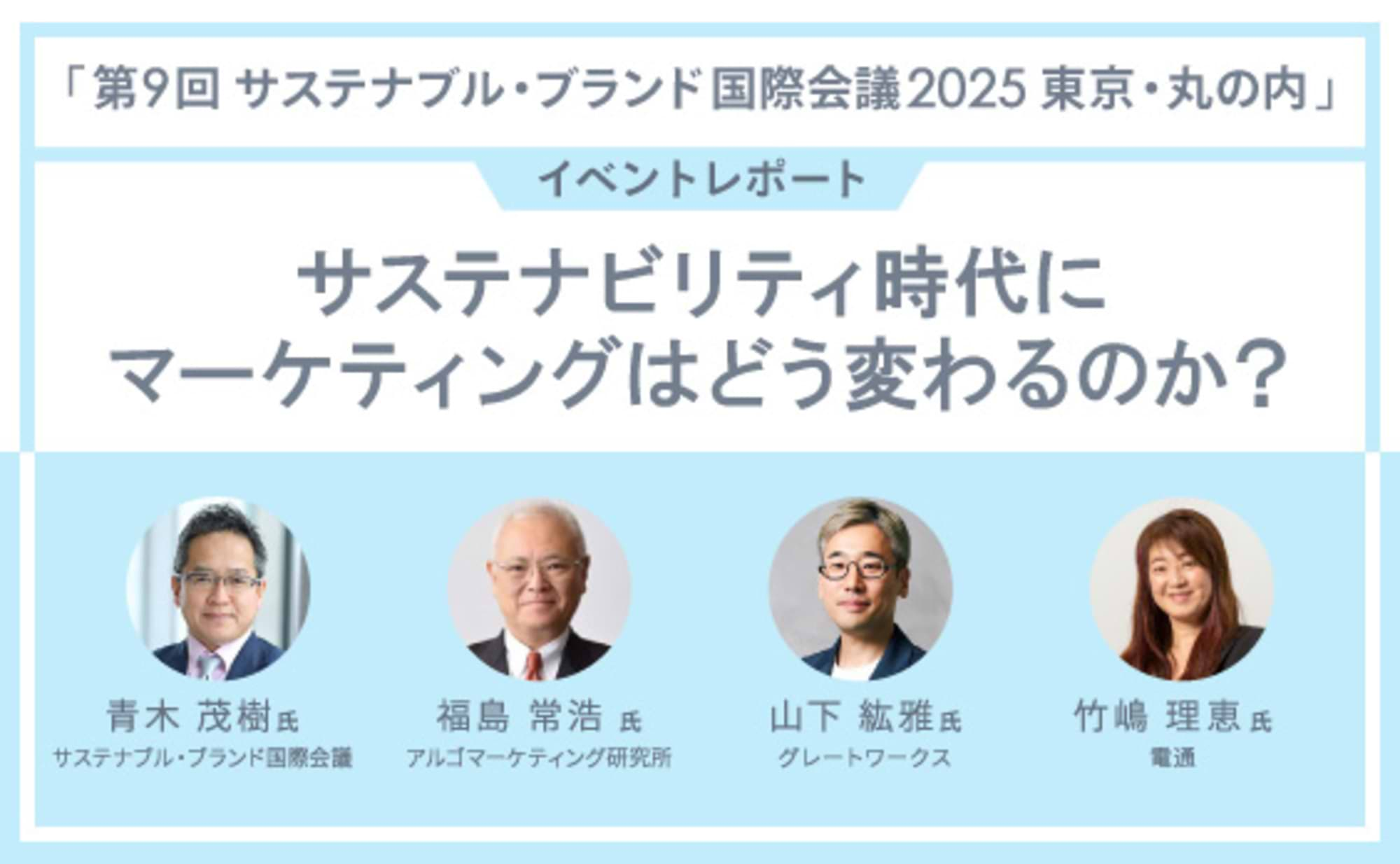

「Brands for Good - マーケティングのパラダイムシフト」セッションでは、SB’25 アカデミックプロデューサーの青木茂樹氏をファシリテーターとし、アルゴマーケティング研究所福島常浩氏、電通 竹嶋理恵氏、グレートワークス山下紘雅氏が登壇。2024年の日本マーケティング学会のマーケティング定義変更をはじめとした従来マーケティングからの大きな変化に関し、それぞれの立場から見解が述べられました。

今回はその内容を電通サステナビリティコンサルティング室 永井健一郎が紹介します。

(左から)青木氏、福島氏、竹嶋氏、山下氏

マーケティング定義を34年ぶりに刷新!

青木:マーケティングは今、大きく変化していると言われています。これまでのマーケティングは顧客志向と言われていました。中心に顧客があり、コントロール可能な要因として、マーケティングの「4P」、お客さまのためにどんな製品を作るか?どんな販売チャネル、販売先で売るか?プロモーションをするか?値付けはどうするか?という問いにマーケターの方々は向き合ってきました。また、外部環境として、文化、競争、経済、社会などがありますが、サステナビリティや環境については、まさに外部環境の1つの要素でしかありませんでした。

昨年、日本マーケティング学会によりマーケティングの定義に大きな変更がありました。新たなマーケティング定義には「顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させる」と記述されています。これについては、マーケターの皆さんも同意されると思います。続いて、「ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想であり、プロセスである」とあります。この部分に関しては、マーケティングは「顧客」が対象じゃなかったのか?「持続可能な社会」ってこれまでの定義に用いられていたか?「売上利益」が大事なのだけど?と、これまでのマーケティングの定義からずいぶんと領域が広がっているなと思われた方もいると思います。

マーケティングがサステナビリティに近寄ってきたと感じており、ご登壇の3人にこの現状をどのように捉えているのかを伺いたいです。

Q.これからのマーケティングをどのように捉えているか?

福島:このたび、マーケティング協会として34年ぶりにマーケティングの定義が改定され、私はその検討メンバーの一人でした。新しい定義の中では、「価値の提供」ではなく、「ステークホルダーとの関係性を醸成」と記載されており、このステークホルダーの中に顧客という概念が含まれています。

解釈を強めに言うと、商品やサービスすらも実はマーケティングのゴールではなくて、お客さまとの関係をつくっていく1つの手段に過ぎないということです。実はアメリカでもこのような定義にはなっていないので、日本が極めて先進的な定義をしたと思っています。

竹嶋:サステナビリティ時代の事業変革の取り組みはいよいよ収益につなげていくフェーズに来ていると考えています。例えば、環境に配慮した商品やサービスの開発、改修、リサイクルなどです。ただ、ここで注目したいのは、生活者を含めて一緒に動いていただかないと変革は定着していかないということです。

これからの関係性としては、共に動く「賛同者」となっていくべきだと考えています。「賛同者」とは、その企業が目指す社会や提供価値に賛同し、目指す社会の実現のために一緒に動いたり、その企業の活動を世の中に伝えたり、仲間を増やしてくれる人たちであり、そのような賛同者がこれから必要になります。

サステナビリティ時代におけるこれからの新しいマーケティングとしては、企業と生活者が同じ志を持ってともに動く時代を見据えた「協働型マーケティング」が必要となってくるのではと考えています。

協働型マーケティングには以下の3つが欠かせません。

1つ目は、「生活者と共有できる動機づくり」。

今、どこの企業もパーパスやサステナビリティビジョンを策定されていると思いますが、これをいかに生活者の目線で明確化していくかが大事です。

2つ目は、「その動機や意思に賛同して一緒に動いてくれる仲間探し」。

志や意思を同じくする賛同者をいかに募るか、可視化するかが大事だと思っています。

3つ目は、「賛同者とともに動き続けられる仕組みづくり」。

目的を同じくするのは当然ですが、長きにわたってのお付き合いになるので、プロセス、成果を共有し一緒に継続的に取り組む仕組みの構築が大事だと思っています。

この3つを新しい「協働型マーケティング」として、皆さんとぜひやっていければと考えています。

山下:新しく定義されたマーケティングの文章には、私たちが普段クライアントの皆さんと話しているキーワードがすべて含まれていると感じ、とても驚きました。「ステークホルダーとの関係性醸成」「豊かで持続可能な社会の実現」「価値創造プロセス」など、いずれもコーポレートコミュニケーションの現場で日常的に飛び交っている概念です。

実は、ブランディングとマーケティングは、持続可能な社会をつくっていくために企業がどのように価値創造を行うかという、山の登り方の違いでしかないと分かったことは大きな発見でした。ブランディングとマーケティングのどちらが正しいかという話より、その両方をどうやってコネクトさせ、統合的な価値に高めていくかが重要で、その考え方が時代とともに進化してきているのだと思います。

Q.従来のマーケティングとの大きな違いは何か?

福島:これまでの旧態依然としたマーケティング活動では、コモディティ市場においては企業間での安売り競争で必要以上に汗を流し、原材料を使い、結果として多くの廃棄を出すようなことをやってきたのではないでしょうか。このことに対しもう一度見直す必要があると思います。

そのために肝要なのは、独自化による市場創造です。私は既存市場への新規参入というのはもう全面的にやめたほうがいいと思っています。既存市場への新規参入は、先行者のシェアを奪うことによって自社の売り上げをつくっていくというゼロサムゲームです。新しくブランドを立てるぐらいの規模感であれば、今まで世の中に提供されていなかった価値を提供していくことが必要だと考えます。今までのマーケティングの中では、来月の売り上げ、今期の売り上げを意識することが中心にあり、市場創造の視点が抜けていたかなと思っています。

竹嶋:先ほど協働型マーケティングのお話をしたのですが、今までのマーケティングと何が違うのかという点で、3つポイントを振り返りたいと思います。

1つ目は、生活者と共有できる動機づくりについてですが、これまでの反省としては、パーパスやサステナビリティビジョンは企業が主語となった高尚な話になりがちであったということです。パーパスとかサステナビリティビジョンにおいて生活者目線で何をしてくれるのかということを明確にすべき点が大きな違いだと思います。

2つ目は、一緒に動いてくれる仲間探しについてです。企業がどのような目的を持ち、どのようなアクションをするのかを明確にして、それを入り口として、何を一緒にやってほしいかというダイレクトな呼びかけがこれからは必要です。

また、賛同者と言われる人たちの総数をやたらと増やすような考えは捨てた方がよいと思っています。本当に賛同して、一緒に動いてくれる人は、その人たちが情報を拡散し、新たな仲間を連れてきてくれます。

3つ目は、賛同者とともに動き続けられる仕組みづくりです。サステナビリティや社会課題は中長期の課題のため、取り組んでいるときにプロセスや成果を常に共有していかないと一緒には動いてくれません。そのため、共有できる継続的な仕組みをつくるのと、インセンティブ設計が大事だと思っています。

また、生活者へ伝えるときの入り口が必ずしも大義、サステナビリティ、地球のためとか未来のためである必要はないと思います。賛同、参画したくなる楽しさやワクワク感をつくり、意志を持ちつつなるべく気軽に入れる入り口をつくることが大切だという点では、メッセージの伝え方やトーン&マナーも実は非常に大事だと思います。

山下:私も日々クライアントと議論する中で一番悩むのはそこで、どうしても「企業」とか「社会」とか「地球」とか主語が大きすぎると感じています。従来のマーケティングに欠けている点として、企業目線や顧客目線より、もっと自分目線でもいいのではないか、データより気持ち優先でいいのではないか、もっとあいまいさを許容してもいいのではないかと感じます。

そういう意味では、より東洋的な価値観こそが今の時代に必要とされているのかもしれません。機能的な差別化や合理性で判断するより、共感するストーリーや編集の力を生かして、「自分たちらしさとは何か」ともっと向き合うことが大事なのではないかと思います。そして、「自分たちはこうしたいんだ」という圧倒的な熱量で、新しい土俵をつくってしまえばいいのかなと感じます。

Q.サステナブル・ブランドとなるためにまず何から始めるべきか?

福島:これまで、多くの日本の企業はお客さまと直接接触することを避けてきました。それは流通の構造的な問題により、お客さまと直接接触することはむしろ役割分担が違うという考え方によるものです。お手伝いしているBtoCの企業さんに、「本当のファンの方と話をしたことがありますか?」と聞いたら、絶句されてしまいました。その会社の方は、自社の弱みはたくさん言えるのですが、強みはなかなか言えないんです。

業績が厳しいと自社に対するお客さまの愛情をなかなか理解できないこともあるのですが、実はファンの方たちは熱烈な愛情を持っているものです。そのため、ぜひ本当のファンと直接接触することをまずやってみてはどうかと思います。

竹嶋:今までのマーケティングのやり方だと、どれだけ効率的にたくさん人を捕まえるかということばかりを考えていたと思うのですが、いったんそこは捨て去った方がよいと私は思います。

最初は人数が少ないかもしれませんが、そのような人たちとしっかりとつながると結果的にその周りに人が増えてくるので、近道なのかと思います。

山下:皆さんの意見と逆になるかもしれませんが、サステナブル・ブランドの視点で考えると、もっと「稼ぐこと」に対する意識を持ってもいいと思います。どのクライアントと話していても、やはり環境重視のイメージはついたけど結局利益になっていないというケースが多く、どうやってマネタイズするかがサステナビリティの話で今は多いかなと感じます。

青木:この4年、SDGsの認知度は90%弱で、変化がありません。かつSDGsをよく知っているとかいう人はむしろ減っているというか、いわゆるSDGsに対して「疲れちゃった、飽きちゃった」と思っている人もいるかもしれないですね。

ですが、多くの企業はこれだけパーパスまたはいろんなシナリオを描いていますし、必要なことであるから、サステナビリティや脱炭素化はまだまだ進めていくと思うんです。でもそのためにはどうやってお客さまの琴線に触れていくかということは、まさにサステナブルマーケティングの課題だと感じています。「Brands for Good」には答えがありません。ただ、サステナビリティ時代のマーケティングのパラダイムシフトが起きているのだなということは感じられたと思います。

グラフィックレコーディング:根本 清佳(GREAT WORKS)