テクノロジーとストーリーを両立した作品が評価

——今年のアドフェストのインタラクティブ部門には、400以上というエントリーがあったそうですね。まずは、インタラクティブ部門・モバイル部門の今年の傾向を伺えますか?

ナージャ:昨年や一昨年に比べれば、既成概念を覆す一つの作品や全く新しいトレンドをつくった作品はなかった印象ですね。カンヌのサイバー部門でもそうでしたが、最近のインタラクティブ領域では一度テクノロジーがすごく盛り上がり、そのあと揺り戻しのようにストーリーに振れて、いまはその二つの流れがあります。今回は両方で良い作品があり、中でも両方の要素をバランスよく成り立たせた作品が評価されました。

また、面白いなと感じた作品は、実はほとんどソーシャルを活用したものでした。私は個人的に、ソーシャルはそんなにジャンプできるサブカテゴリーとは思っていなかったので、秀でたアイデアがあったのは意外でしたね。

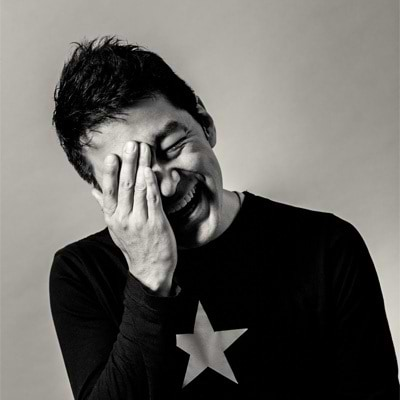

三浦:インタラクティブは数だけでなく、質も高かったと思います。僕が興味深かった点は二つ。一つは「ソーシャルの中でいかにクラフトがあるものをつくるか」がテーマになっていたことです。かつてのソーシャルは、どちらかというと軽いイメージでしたし、それに一般の人に投稿を促すような企画だとなかなかクラフトにつなげにくかった。それが今回は、例えば素晴らしい子どもの絵がアニメーションになっていくとか、ささいなつぶやきが新しいプリント技術で斬新な見え方をしていくとか、クラフトとソーシャルが結びついた作品が複数あったのは面白かったです。

もう一つは、“プロトタイプ・フォー・フューチャー”ともいえるような作品について議論できたことです。僕らの近い将来の仕事を指し示すものや、きっとゲームを変えていくだろうと思わせるものが印象的でした。本当にそれを目指しているのか、PRのためのプロトタイプなのかは線引きが難しいので、議論になったんですが。

——単なる話題づくりなんじゃないか、と?

三浦:そうですね、実際に実験的なものも多かったので。本質的な作品と、話題づくりの作品を同じテーブルに載せるのはどうなんだ、という話もありました。

ナージャ:PR目的でも、PRとしては成功していることもありますし。ただ、それってこのカテゴリーにとってはどういう意味があるんだろう、という内容の議論は今まであまりなかったので、印象的でしたね。

————広告賞ではずっと、「どこまでがスキャム(*)かをクリアにすべし」と事務局が問題視していろいろな方法を考えてきましたが、今のお話を聞くと、プロトタイプとスキャムの境はどこなんだというのは意外と難しいですね。一方でプロトタイプはけっこう奨励されているところがあるので、切り捨てていいのかという。

三浦:こうした議論を呼んだのは、他のカテゴリーに比べてインタラクティブとモバイルは広告業界の未来を担う部分が大きいからだと思います。話し合えたこと自体、世界に問うべき視点として価値があると感じました。

スクリーンから行動へ、デジタルとアナログの融合

——ではレイさん、全体を通していかがでしたか?

レイ:僕も二つ、印象に残りました。一つは、今年が多分、デジタルとアナログが融合した最初の年になったということです。これまで、特にインタラクティブやモバイルの領域はスクリーン上だけの企画が多かった。それが今回の審査では、スクリーンにとどまらず、スクリーンと現実の世界をつなげようとする作品が目立ちました。「スクリーン=モニター画面」ではなくて、例えば部屋全体がスクリーンになってしまうとか、そういう可能性が見えてきた。ここ1、2年が変わり目になっていることが、顕著に表れていると思いました。

——なぜ、今年その潮流が起こってきたんでしょうか?

レイ:背景にあるのは、技術の進歩でしょうね。技術が進んで、かつ、誰にでも扱えるように汎用化して、人のニーズに応えられるようになったことが大きいと思います。それと、かなり大きなスケールでインタラクティブな企画ができるようになったこともありますね。審査でもう一つ印象的だったのは、「広告で終わらない」という点です。広告って日本語だと「広く告知する」という言葉ですよね。でもグランプリを選ぶ時、僕は「告知したからどうなんだろう」という問いを持ったんです。プログラムやキャンペーンにはなっているけど、そこからどう広げていけるかという違いを見ました。

アドで終わっていても素晴らしいものはありましたし、それらは僕も好きだった。でも今回は、告知に終始せず、最終的に行動へ結びつけるような広がりがあるものが評価されました。キャンペーンを通してどう社会へ貢献するか、今後かなり深く問われると思います

——残念ながら、モバイル部門はグランプリ、ゴールドの受賞がありませんでした。特にアジアは、モバイルの使用数だけでいうとかなりの数だと思うんですが、ブレークスルーがなかったのはなぜ?

レイ:僕も期待はしていたんですが。もしかしたら、まだ広告主の「モバイルだけで面白いことを」という依頼が少ないのかもしれないですね。

三浦:審査後、僕らも話をしたんですが、日本ではまだ広告主がモバイルへの投資を判断できないこと、逆にクリエーターの側もそれを促す視点やクリエーティブを提供できていないことが大きいでしょうね。

レイ:モバイルはインタラクティブとは別ものだと、数年前にアドフェストや各種の広告賞がカテゴリーを分けたんですが、今はモバイルの立ち位置が変わって、モバイルと他のものを切り離して考えられない時代になっています。もしかしたら、逆に今は、モバイルとインタラクティブを一緒にした方がいいんじゃないか、というのも審査後に話が上がりました。分散化しても、業界のためにならないんじゃないかというのもあって。モバイルをどう捉えていくかは今後の課題になりそうです。

——賞の枠組み自体も、世の中の動きを受けて臨機応変に考える必要がありそうですね。

(後編へつづく)

*注:スキャムとは、出稿の実績なしに、かつ広告主の了解を取らずに広告賞に出品し、入賞を狙う行為全般を指す。