オムニチャネルはこれからどうなる? Q2.リテールはどう変わるのか。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

神野 潤一

大手IT企業でのEコマース事業運営経験から、顧客接点としての売場の価値の多様化を確信し、電通復帰。 コンサルティングファームにおける事業価値評価等の経験も総合的に生かし、現在、購買起点での逆算プランニングを行うプロモーション・デザイン局で数多くの販促施策開発、実施に従事。ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学修士。2022年12月末に電通を退社。

堀北 幸裕

株式会社電通

第2統合ソリューション局

2000 年電通入社。以来マーケティングとプロモーションの分野でカテゴリを絞らずクライアントの課題解決に従事。2014 年より現局にて、主にオムニチャネル領域での流通とメーカー双方のニーズを満たす企画立案と各種実施を行なっている。

松永 久

株式会社電通グループ

dentsu Japan グロースオフィサー

電通入社後、データを活用した顧客企業のプランニングやコンサルティング業務、電通のプランニングシステムの開発に従事。メディアや小売企業、デジタルプラットフォーム事業者との新規事業開発に多数関わる。2016年より電通データ・テクノロジーセンターで、電通のデータ戦略の策定やデータ基盤の開発を担当。23年dentsu Japanのグロースオフィサー/Chief Data Officerに就任。dentsu Japanのデータ戦略策定、およびデータホルダーやデジタルプラットフォーム事業者とのアライアンス、データとテクノロジーを活用したソリューションやプロダクト開発を担当(工学博士)。

丸山 裕史

株式会社電通

データ・テクノロジーセンター データサイエンスキャンプ

2000年から大手シンクタンクでビッグデータ解析に従事。 2005年に電通入社後、マーケティング効果検証/コンサルティング業務を経て、現在は国内外のテクノロジー企業とのサービス/ビジネス開発をベースとしたソリューション提供を行っている。主な担当領域は媒体社、デジタルプラットフォーム、小売流通業など。

上原 拓真

株式会社電通

データ・テクノロジーセンター

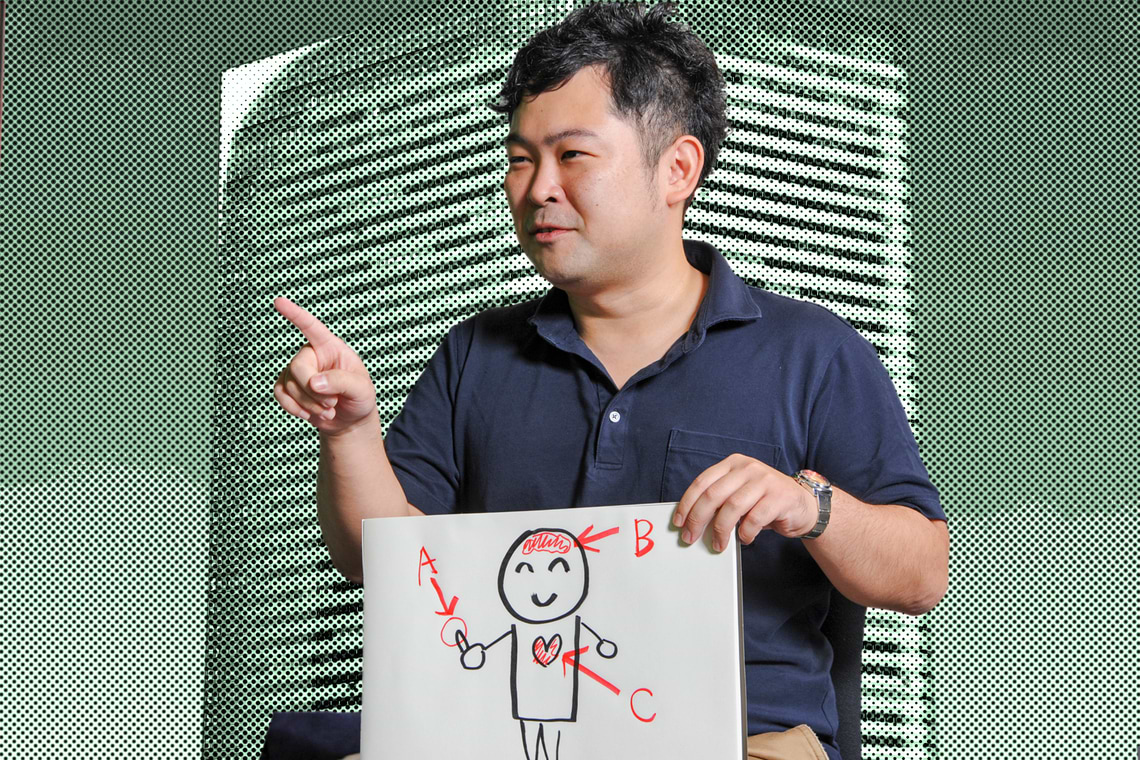

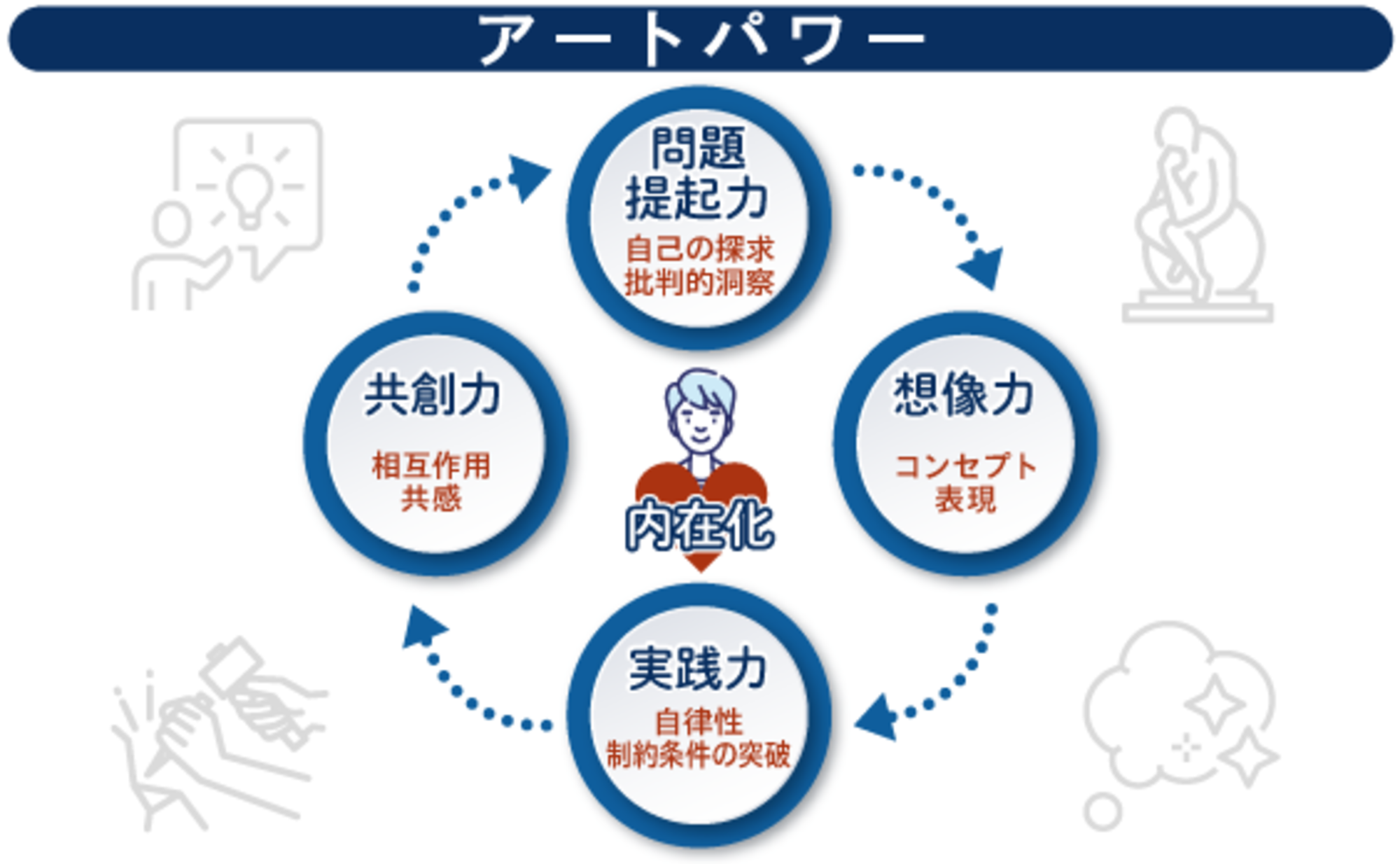

大学でアートマネジメントを専攻。広告代理店、シンクタンク、事業コンサルティング会社を経て電通入社。DMP開発、位置情報分析、オムニチャネル、UI/UXデザインに従事。 美術家の思考を追体験する「アートテリングツアー RUNDA」を主宰し全国各地でツアーを開催。現在は大学院でデータサイエンスに基づいたアートシンキングの方法論を研究中。共著に『アート・イン・ビジネス — ビジネスに効くアートの力』

渡邉 弘毅

トヨタ・コニック・アルファ株式会社

ちょうどいい部

部長

2008年電通入社。新入社員として営業局に配属。その後、2014年から流通小売企業のオムニチャネルプロジェクトに2年間常駐。2016年から自動車メーカーのDX推進プロジェクトに6年間常駐。常駐型で大胆且つぬるりと仕事を進めることに働きがいを感じる。クライアント愛が頂点に達し、2021年1月にトヨタ・コニック・アルファ社設立の夢を形にして、そのまま出向へ。公私共に、楽で気持ちいいことが大好き。短パン出社と耳かきが止められない。