前回このコラムでもご紹介した通り、なかなかイノベーションが進まない組織を変革するためのサービス「Indwelling(インドウェリング) Creators」の提供を開始しました。おかげさまですでにいくつかのお問い合わせを頂いておりますが、今日はこの「Indwelling」という聞きなれない単語についてお話ししましょう。

これは「棲み込む」と訳されたりするので、「Indwelling Creators」はいわば「すみこみクリエイター」という感じでしょうか。ただその意味するところは、クライアント組織内に籍を置いて気軽にコピーやデザインを発注できる「常駐クリエイター」ではありません。

前回お話ししましたが、「新しい価値」を生むためには「A or B」という単純な二者択一では不十分です。経営者が唱える「現実的な理想主義」と「現場の現実」、あるいは「生活者」と「自社の商品・サービス」といったような、一見相いれない二つの要素の「ゆらぎ」を行ったり来たりしながら、なんとかして「A and B」を実現する新しい方向性を見つけなければなりません。

そしてそのためには、お互いが分析する(analyze)世界で客観的な事実を主張し合うだけではダメなのです。たとえば経営者は現場に、現場は経営者に感情移入(empathy)することで一体化し、相手の立場から物事を見なければなりません。この行為こそが「Indwelling」です。相手の“中”に棲み込んで、経験や価値観といった主観までをも共有するのです。

言い換えると、誰もが理解できる「新しい価値」という客観をつくるとき、そのスタートとなるのは、必ず個人の「こうしたい!」という主観的な想いです。それが「わたしとあなた」、二人称の世界で共有され、激しい相克(そうこく)の後に「なるほど、そういうことか!」と共感を得て初めて扉が開かれます。

一人称(わたし)の“主観”が、二人称(わたしとあなた)の“共感”を経て、三人称の“客観”へと昇華するのです。哲学の世界では「相互主観」というそうですが、難しい話はさて置き、この「Indwelling」こそがイノベーションに向けて組織を動かす、大きな大きなカギとなります。

よく知られたところでは、ホンダの“ワイガヤ”は、この“共感”のために自由闊達(かったつ)な場をつくっています。あるいは、アジャイル開発のペアプログラミング(※)がペアである理由は(こちらはあまり理解されていないようですが)二人称の“共感”を経由しないと、個人の着想が定着しないからです。

※ = ペアプログラミング

2人のプログラマーが1台のマシンを操作してプログラミングを行う、ソフトウエア開発の手法

特別なトレーニングを受けた電通のクリエイターは、「Indwelling Creators」としてクライアント組織に棲み込み、徹底的に感情移入して、その立場から物事を考えます。と同時に、それを1つのきっかけとして、クライアント組織のメンバー全員が、お互いに「Indwell」して「同じ船に乗る仲間」となり、己の創造力を解放するのです。そこには電通のクリエイターは考える人、クライアントは判断する人といった区別はありません。ともに問い、ともに悩み、ともに実行します。

分析主義、効率主義からするとずいぶん無駄に思えるプロセスでしょうが、この「棲み込み」の技術は現代社会の閉塞を打ち破る強力な武器となります。このあたりについては、次回も引き続きお話ししていきたいと思います。

【お問い合わせはこちら】

opeq78@dentsu.co.jp 担当:山田

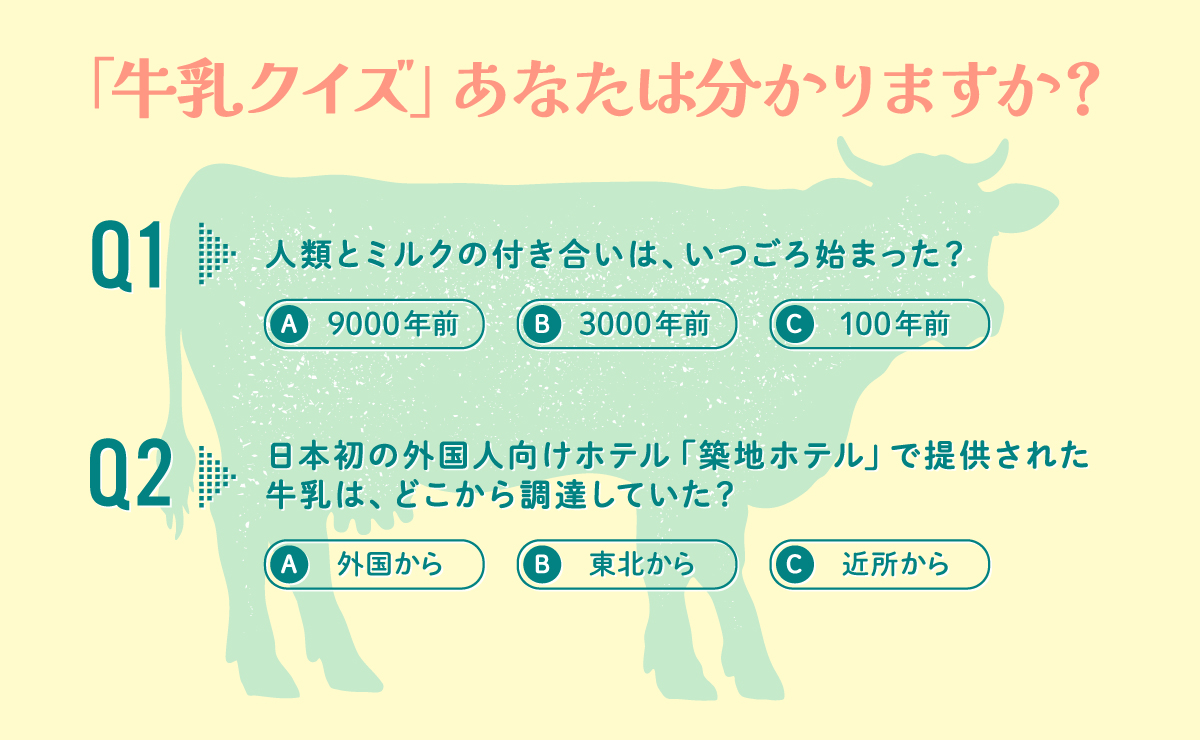

さて、なかなか解決しない二項対立といえば、わが家のお雑煮問題です。

東京生まれ、東京育ちのぼくとしては角餅のすまし汁を譲れず、香川県高松市出身の妻は白みそにあんこ入りの丸餅(しかも具材には鶏肉入り!!)が大好きで。お互い相手に棲み込んで対話を重ねたのですが、結局正月の食卓には二種類のお椀が並びます。

一見「A and B」を実現しているかのようですが、その実態は単なる妥協。何の新しい方向性も生み出せていません。イノベーションには程遠いのですが、どっちもそれぞれにうまいから、まぁいいかっ。

どうぞ、召し上がれ!