日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)。

今やあらゆるシーンで求められるCX領域に対し、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?

その可能性を解き明かすべく、電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載。それが「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。

今回は、電通CXCCが2023年2月24日に翔泳社から発売した書籍「CXクリエイティブのつくり方」出版企画の発起人である田中寿氏と、執筆メンバーの鈴木恵里子氏、瀬戸康隆氏、速水一浩氏の4人に話を聞きました。

サービス・商品開発からマーケティング・広告までを扱うCXクリエイティブをやさしく解説した本書。発売に向けてどのような工夫がされ、書籍を通して何を伝えようとしたのでしょうか。

※CXクリエイティブとは……クリエイティブの力を使って、価値ある新しい顧客体験を生み出すこと。また、その取り組み。

【プロフィール】

田中寿:出版企画の発起人。(※執筆時は電通CXCC所属。2023年より電通デジタル執行役員)

速水一浩:クリエーティブ・ディレクター。本書では全体を統括

鈴木恵里子:コピーライター。本書では主に1章を担当

瀬戸康隆:クリエーティブ・ディレクター。本書では主に2章を担当

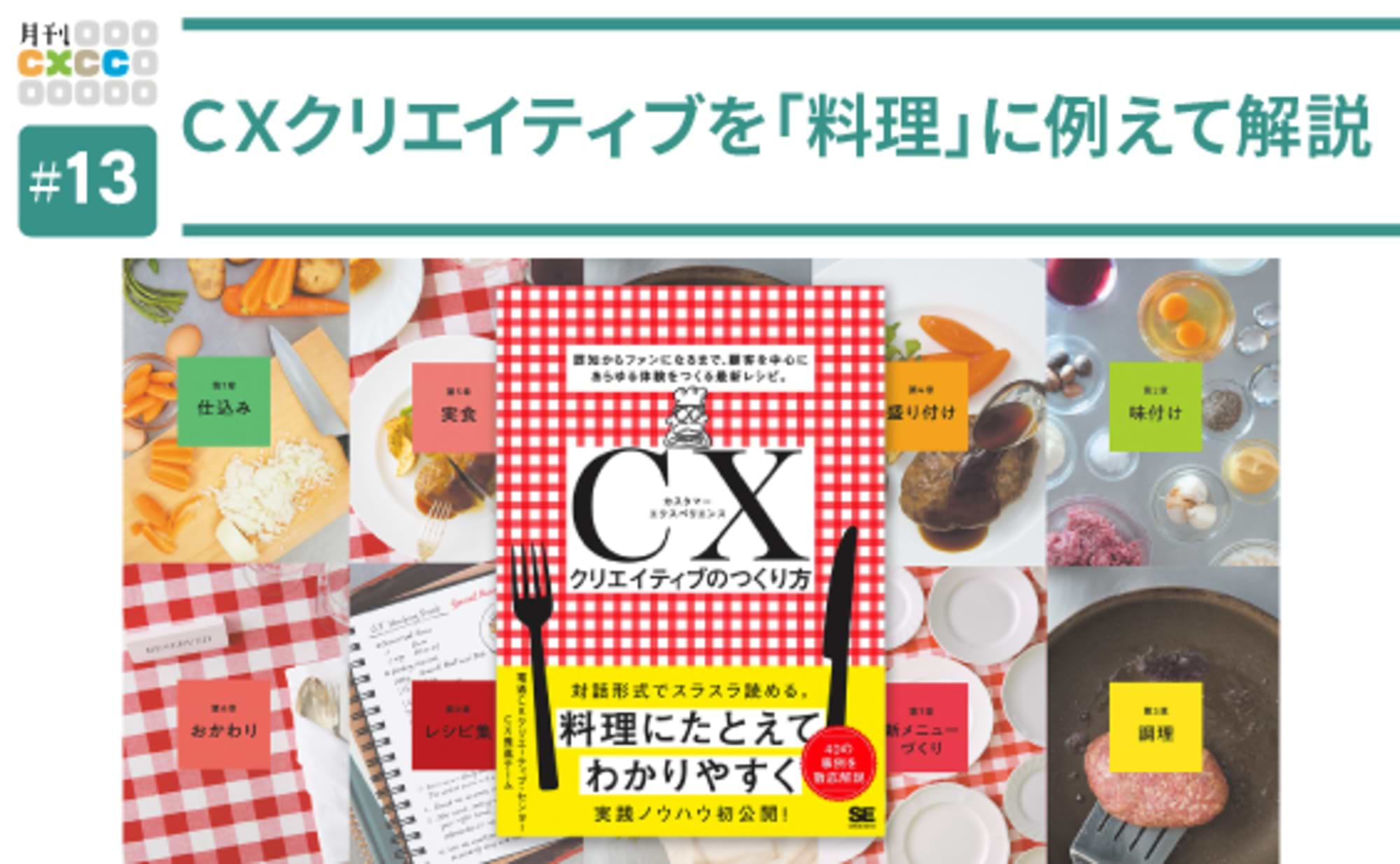

料理本仕立てでCXを分かりやすく紹介する

月刊CX:今回発売された「CXクリエイティブのつくり方」はどのような本なのか簡単に教えてください。

田中:本書は広告から商品開発までのすべてのCXをクリエイティブの視点から解説したものです。電通CXCCが培ってきたCXノウハウを対話形式でまとめていて、これからCXに携わる初心者の方にも入門書として読んでもらえる本になっています。センター内の横断的なプロジェクトとして、14人のメンバーで構成されたCX推進チーム一丸となって取り組みました。構想から出版まで2年を費やしています。

章の表紙一例

速水:本書はCXをより分かりやすく伝えるために、料理のレシピ本という形をとっているのが特徴です。全9章に分かれていて、例えば1章に顧客体験の全体を設計する「仕込み」、2章には一人ひとりに最適な体験を設計する「味付け」といったように、料理の手順にならいCXクリエイティブについて順を追って理解できるような構成にしました。最後の第9章では「レシピ集」と称して、電通CXCCが手がけてきたCXクリエイティブ事例も収録しています。

料理の手順をイメージしてコンテンツを設計

月刊CX:構成を料理のレシピ本に見立てるのは、非常にユニークな案ですね。コンセプトはどのように決まったのでしょう?

速水:チームでブレストして、早い段階で決まりました。料理のレシピ本は最初に完成形があって、その後に作り方が載っていますよね。例えば、ハンバーグのおいしそうな盛り付け写真が最初にあって、その後に材料や作り方の詳細が書かれているといった感じです。

CXクリエイティブも最初に細かく用語や技術を解説するのではなく、レシピ本同様に最終的なアウトプットを見せてから「実はこう作っているんだよ」と解説するほうが分かりやすいのではないかと考えました。また、CXを設計する際には企画を立てる前の準備も重要であり、それは料理でいう「仕込み」にあたるのではないかと。そうやって考えていくうちに、設計の流れを料理に例えて解説することになったのです。

本の中で使用する写真を撮影する様子

月刊CX:表紙もビジネス書では他にないデザインで、素敵だなと思いました。

鈴木:本書の表紙は赤のテーブルクロスをイメージしたデザインにしていて、そちらもかなり早い段階でチーム一同「いいね」と言っていましたね。しかし、いざデザインを決めるとなったとき、出版社の方から「本屋で並んだときに他のビジネス本と比べてどう見えるか」といった視点で別のデザインをお薦めされたのも覚えています。

最後まで悩んだデザイン2案

田中:出版社とのやり取りも面白かったですね。デザイン的な話でいうと、われわれは「ビジネス書籍のところに料理本のビジュアルがあったほうが目立つよね」という観点で話していました。しかし、出版社の方は棚になじませる方向で意見をくれたんですよ。ビジネス書に赤テーブルクロスのデザインの本が並んでいると違和感があるのではないかと。

月刊CX:書籍もCX設計が大事ですよね。本の中身だけではなく、デザインや陳列のことまで一連の流れを考えてCXを設計されていたのですね。

瀬戸:他にもタイトルを分かりやすくしたり、冒頭をマンガにしたり、CXになじみのない方にも分かるようにする工夫は多く取り入れましたね。われわれはCXについてよく知っているけれど、出版社の方と話す中で「世間にはまだまだCXの考え方が浸透していない」と実感するようになって。われわれの認識と読者の思うCXクリエイティブが乖離してはいけないので、目線合わせは慎重に行いました。

より多くの読者に親しんでもらえるよう、一部はマンガ形式で解説

部のメンバーで本を出すというアプローチ

月刊CX:そもそも、本書を出版された狙いはなんだったのでしょうか。

田中:CXが多種多様になった世の中で、われわれが今まで培ったノウハウを分かりやすく発信し、クリエイティブに携わる方だけでなく、あらゆる顧客体験に関わる方々に役立ててもらいたいという強い思いがありました。チームメンバーのグループマネジメント的な意味合いもありましたね。

月刊CX:グループマネジメントですか?

田中:いわゆる連携強化ですね。私たちの部署にはさまざまな得意分野を持つクリエイターたちが集まっています。彼らと共同作業することで、チーム育成につなげたいという思いがありました。

月刊CX:出版企画を通して、組織に変化はありましたか?

田中:本書が1ページ綴られていくたびに、絆も深まっていったのかなと思っています。他部署の人から「とても仲がいいよね」「盛り上がっているね」と言ってもらえるくらい、明らかにチームビルディングにつながりました。

瀬戸:中身を詰めていく上でもメンバーと議論することで新しい発見や刺激をもらいましたし、普段の仕事の精度も上がりました。みんなありえないくらいのエナジーを注ぎ込んだので、やり切った感があります。

月刊CX:それだけ熱意を込めて取り組んでいたのであれば、こだわりが出てくるが故の苦労もあったのではないでしょうか。

鈴木:そうですね。私は1章の「仕込み」を担当していて、実はメンバーによる初稿チェック後に、ほぼ書き換えることになったのです。「最新のCXはもっと広い」という言葉をメンバーからもらって、そこをどう分かりやすく伝えるかが悩みどころでした。

メンバーとのやり取りを重ねた結果、広告を越えてCXをもっと広いものとして捉えたときに、肝心要の「一人ひとりを見つめる」という概念と事例を1章はもちろん、全章に厚めに収録することにしました。メンバー同士で切磋琢磨しながら、改めてこう伝えたほうがCXクリエイティブが魅力的に見えるのか、と気づくことがありましたね。

味噌汁のだしを例にあげて、クラスターについてイラストで解説

瀬戸:「一人ひとりを見つめる」という観点が、CXでは非常に重要なんですよね。鈴木さんと同じように、僕が担当した2章の「味付け」も、本文を一度書き終えた後に最初の部分をガラッと変えています。すごく大変でしたが、本当にやってよかったなと感じています。

月刊CX:クリエイターそれぞれの角度でCXを見つめることが、チーム全体の視野を広げることにもなったのかもしれませんね。

速水:そうですね。CXクリエイティブはどんどん進化していくので、構想から出版までの2年間で日々変わっていく部分があって、そこのフォローも大変でした。新しい事例も増えていくので「みんな早く出そうぜ」って(笑)。

料理とCXの大事な共通点は「人を見つめること」

月刊CX:出版後、読者から寄せられた反応はありましたか?

瀬戸:「なんとなく知っているつもりだったことが、体系立てて整理されていて、とても分かりやすかった」という感想をいただきました。それが一番の褒め言葉でしたね。最近は企業にもCX部門が設置される中で、何をやればいいのか分からない人にはまずこの本を読んでもらいたいです。今までCXに携わっていた人には、理解度を上げる本として活用いただけるとうれしいですね。

速水:僕の娘が喫茶店でバイトをしているのですが、この本を読んで「これ、うちの店でも使える!」って言ってくれたのはうれしかったですね。接客や空間づくりなどの体験設計につながると思ってくれたようで。中身を理解して、自分ゴトに置き換えてくれていて。作ってよかったと思えました。

鈴木:その話を聞いて、私もすごくうれしくなっちゃいました。CXが広告だけに限定される、閉じたものではないことが伝わったんだなって。

月刊CX:読者としては、今まで培われたノウハウが惜しみなく盛り込まれていて「ここまで書いていいの?」と思うところもありました。

田中:本書の「おわりに」でも書いた通り、料理も最後は料理人の腕前と勘と経験が重要であるように、同じCXノウハウを知っていたとしても、作り手によって差が出るものだと思っています。いわゆる“秘伝のタレ”のレシピを知っていても、誰もが同じものを作れるわけではありません。これからCXに携わる方は、技術と経験を積み重ねる上でのたたき台として本を活用してもらえるとうれしいですね。

速水:先ほども言ったように、CXのあり方はすごいスピードで変わっていますし、本書に掲載しているCX手法は、あくまで現時点のひとつの答えというスタンスではあります。だから、もうすべて言っちゃえってことなんですよね(笑)。

月刊CX:ありがとうございます。最後に発起人の田中さんから一言お願いします。

田中:料理とCXの関連を考えたときに、どちらも誰かのために作っているという共通点があります。つまり、料理もCXも人を見つめることがすごく大事なのです。届けたい人を想像し理解して、リスペクトすることが、より良いCXクリエイティブを作ることにつながっていくのだと思っています。

「CXクリエイティブのつくり方」の制作に携わったクリエイターたち

(編集後記)

月刊CX第13回では、電通CXCCが2023年2月24日に翔泳社から発売した書籍「CXクリエイティブのつくり方」の出版のきっかけや誕生の背景について聞きました。

料理もCXも、大事なのは人を見つめ、想像すること。そうした視点を持つことで、今後さらに優れたCXクリエイティブを生み出すことができるはず。CXクリエイティブに携わるすべての人にとって、本書が大きく役立つことでしょう。

今回のインタビューは、「CX Creative Studio note」(CX Creative Studio noteに関してはコチラ)とも協力しながら行っています。電通CXCCチームだけでなく電通デジタルのCXクリエイティブチームとも連携した、より幅広い事例の収集や紹介等も行っていますので、興味がおありでしたらそちらも併せてご覧ください。

また今後こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記のお問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。ご愛読いつもありがとうございます。