the third place (スターバックス)

空飛ぶバス (サウスウエスト航空)

平和を創り出すための工場 (広島平和記念公園)

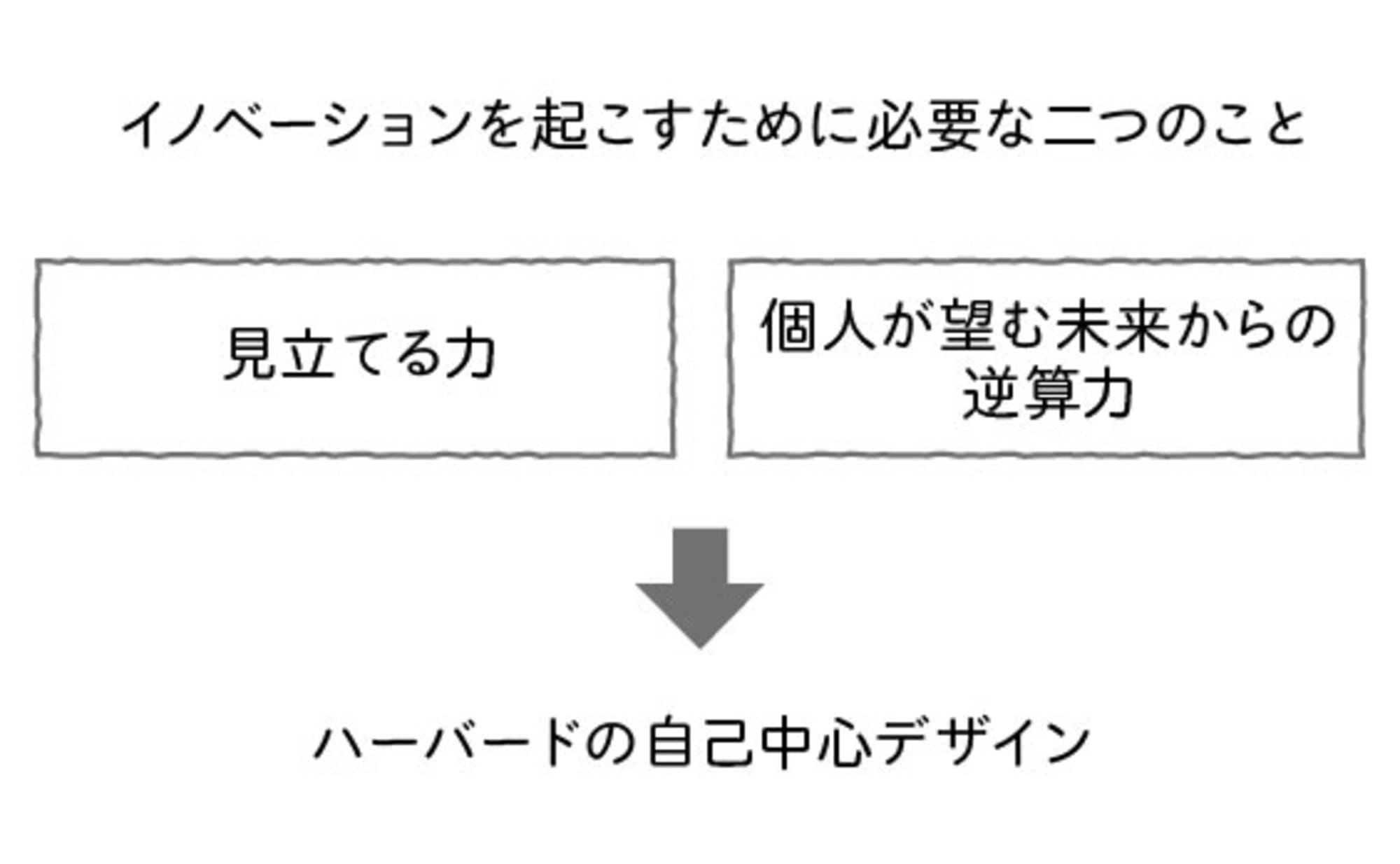

イノベーションを起こす原動力となる「コンセプトの傑作」は、必ずメタファー(暗喩)で表現されています。理由は簡単で、イノベーションの先にある具体、現実はまだこの世の中に存在しないものだから。なので、たとえ話によってでしか表現できないのです。言い方を変えると、そのたとえ話によって初めて、参加メンバーはまだ誰も歩んだことのない「進むべき道」を直感的に理解できます。

「イノベーションの起こし方」を議論するとき、この技術はとても大切なので、どのような機会にも必ず「コンセプトはメタファーを使って、短く表現しましょう」と繰り返し、繰り返し申し上げます。そうすると、その後、ほぼ確実に発生するのが「ポエム」病です。

たとえば「バンジージャンプを飛びたくなるためには、どんな新しいサーチライト(=コンセプト)が必要ですか?」と問い掛けたとき。

鳥 ~新たなる英雄の誕生~

ホップ、ステップ、バンジージャンプ

風を感じよ!

無限の彼方へ

その方の経験にもよりますが、しばしばこんな感じの言葉が並びます。そして、これが「コンセプト」と呼べるかといえば、残念ながら「否」です。理由は簡単で、新しい視点(サーチライト)が提供できていないから。細かいニュアンスの差こそあれ、どれも「度胸試しジャンプ」という既存の「バンジージャンプ観」を(ちょっとわかりづらく)言い換えただけだからです。

「商品説明」をするときに便利な理論的に正しい専門用語ではなく、「コンセプト」には実感をともなう生活用語の方が有効だ、という気づきは重要です。だからといって、自分の中に新しいサーチライトもないままに、表現技法だけをまねても、なんとも取りとめのない「ポエム」にしかならない、というお話でした。

待てよ。

これも「ポエム」の定義が何か、曖昧なままはダメですよね。調べてみたら、poemの語源は「作ること」を表すギリシア語ποίησις (poiesis)で、「技術をもって作り出された言葉」を意味するのだとか。とすると「メタファー」という技術で生み出される「コンセプト」もまた「ポエム」の一部になるのか。う~む。

この原稿では「ポエム」を「意味するところが曖昧な情緒的な文言」という意味で用いました。