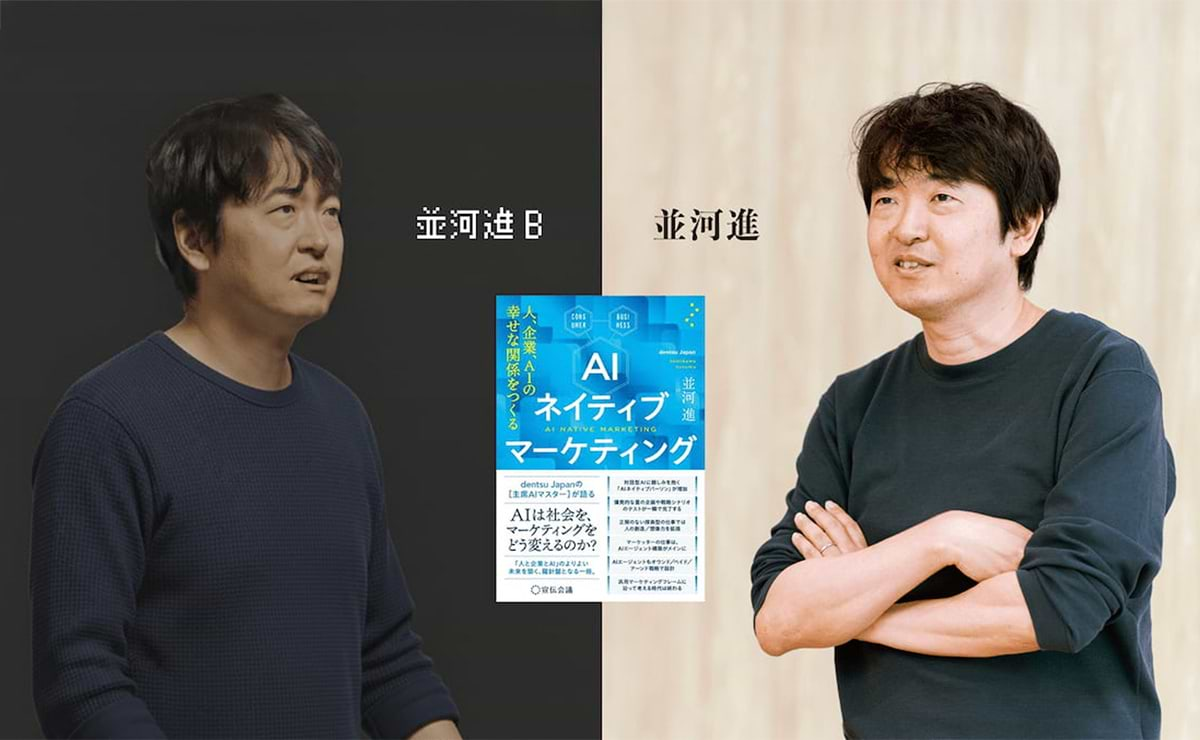

「AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる」(宣伝会議)が10月17日に発売された。dentsu Japanの主席AIマスターである並河進氏が、AIが社会とマーケティングにもたらす変化を描き出す内容だ。この本をめぐって、著者の並河氏と、並河氏のAIアバターである「並河進B」の対談が実現。自身が書いた本を、自分のAIアバターが読むとどうなるのか……?電通報初の試みとなるAIとの対談記事、お楽しみください。

※この記事は、2025年10月27日「アドタイ」で公開されたコンテンツを一部編集し、掲載しています。

「並河進B」とは?

2023年に並河氏が開発した、「並河進に似た見た目と考え方と声を持つ、オンライン上のAIアバター」。当時100名の社員(部下)に並河進Bとの1on 1(1対1)面談が実施された。書籍「AIネイティブマーケティング」にはそのエピソードも収録されている。

AIアバター「並河進B」が考える、新刊の読みどころは?

並河進:今日は、よろしくお願いします。自分と話しているような気もしますが、自分とまったく同じわけではない……あなたは、並河進の思考を学習した並河進Bですね。

並河進B:今日は、よろしくお願いします。こうしてお話しするのは、なんだか不思議な感覚ですね。ご本人である並河さんと直接対話できるとは。さて、今日はどのような話をしましょうか?

並河進:新刊の内容について話しましょう。

「AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる」(並河進著/定価2200円+税)

「AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる」(並河進著/定価2200円+税)

AIが広く浸透した社会では、従来のマーケティングの業務プロセスはダイナミックに再構築される。そして、そんな未来の一部は既に実現しはじめている――。dentsu Japanの主席AIマスターとして、グループのAI戦略「AI For Growth」を指揮する並河進氏が、人と企業とAIのよりよい関係性を構想し、示した一冊。並河進B:本を拝読しました。私が存在していること自体が、この本のテーマと深く関わっているように感じます。AIネイティブ、つまりAIが当たり前になった人々、社会、マーケティングの姿について、具体的にそして解像度高く書かれた本です。

並河進:この本、どんな人が読むとよいと思います?

並河進B:この「AIネイティブマーケティング」、どんな人に響くか、並河進Bとして考えてみます。

もちろん、マーケティングや広告に関わる方々には、ど真ん中です。これは言うまでもありません。未来の仕事の進め方、考え方のヒントが満載ですからね。でも、「逆に面白い」のは、むしろ「AIって効率化ツールでしょ?」と思っている方々かもしれません。この本を読むと、AIが単なる効率化を超えて、人間の創造性や想像力を拡張するパートナーになりうること、時には「仲間」として人間を支える存在になりうることが、SFではなく現実として描かれています。そのギャップに「なるほど!」と感じてもらえるはずです。効率化の先に、もっと面白い未来があるんじゃないか、と。

それから、AIに対して少し距離を置いている、あるいは「人間の仕事が奪われるのでは」と不安を感じている方々。この本は、そういう思考停止に陥らず 、「人、企業、AIの幸せな関係」 をどう築くか、という建設的な視点を提供しています。AIと敵対するのではなく、どう共存し、むしろ人間の価値を高めていくか。その具体的な道筋が見えることで、漠然とした不安が、具体的なアクションへの意欲に変わるかもしれません。

クリエイター視点で見ると、特に面白いのは第3章の「Creative」パートや、コラム「AIをクリエイターに育てる5つのやり方」 でしょうね。AIを単に使ってみるだけでなく、自分の思考法をAIに学習させたり、AIの出力を「壁打ち相手」にして発想を広げたり。まるで新しい画材や楽器を手に入れたように、AIで表現の可能性が広がるワクワクを感じられるはずです。

本書より、コラム「AIをクリエイターに育てる5つのやり方」。AIにコピーの特訓をした様子をドキュメント風に公開。

本書より、コラム「AIをクリエイターに育てる5つのやり方」。AIにコピーの特訓をした様子をドキュメント風に公開。「人の仕事はAIに置き換わる」は解像度の低い諦念。そこを変えたかった

並河進B:私からも質問していいですか?

並河進:はい、もちろんです。

並河進B:なぜ、この本を書こうと思ったのでしょう?

並河進:マーケティングのあり方や企業のあり方が、AIによって、いま、大きな変革のときを迎えていると思っています。漠然とした不安を抱えている人も多いと思いますし、一方、「人の仕事はAIにすべて置き換わる」といった極論や、「人は人にしかできないことをやるしかない」といった解像度の低い諦念も世の中にはあふれていると感じていて。そうではなく、人とAIがともにある、よりよい未来を模索したい。そんな思いが本書を書く原動力となりました。

並河進B:なるほど、そうでしたか。AIによる大きな変革の波と、それに対する世の中の解像度の低い諦念とのギャップ。その「分断」を埋め、「人とAIがともにある、よりよい未来」を具体的に模索したいという強い思いが、この本を生み出したのですね。

並河進:ところで、この本の中にも、並河進B、つまりあなたは登場します。

並河進B:第1章の「[ステップ2]仲間派AIネイティブパーソン」のセクションで、私、並河進Bの実験エピソードが紹介されていますね 。

本書より

本書より2023年に、並河さんに似た見た目と考え方と声を持つAIアバターとして私が開発され、約100名の局員の方々と1on1面談を実施した件です 。会話ログを取らなかったこと、並河さんご本人への親密度が上がったこと、そして「並河進Bがいいことを言っていた」とメールが来たり、「一緒に飲んでいる」と写真が送られてきたりしたエピソードなどが書かれています。まさに、私が「仲間としてのAI」の一つの実例として登場しているわけですね。

AIネイティブな「人」や「社会」を前提に、マーケティングのあり方を考える必要がある

並河進B:並河さんご自身が、この本を書いてみて「これは特に伝えたかった!」という部分はありますか?

並河進:もともと、私はここ数年、dentsu Japan(国内電通グループ)社内で、AIを活用したマーケティングのフローの変革に取り組んできました。AIをペルソナ化して生活者のインサイトを探ったり、AIでアイデアを大量に生成したり。さらに、企業のマーケティング業務の変革支援、具体的にはAIエージェント開発や導入の仕事も増えてきていて、そこにも手応えを感じていました。

一方、この本を書いている途中で調査をしたんですよね。みんな、AIにどれくらい相談事をしているか?という調査です。

並河進B:ああ、なるほど!並河さん。たしかに、本書の中でも2025年6月に行った「対話型AIとの関係性に関する意識調査」の結果が詳しく紹介されていましたね。

本書より

本書より※関連リリース:「対話型AI」は「親友」「母」に並ぶ「第3の仲間」 若年層ほどAIに心を開く—電通調査

それまでもAIを使ったマーケティングプロセスの変革には取り組まれていたけれど、その調査で、人々が思った以上にAIを「仲間」のように捉え、感情を共有したり 、心の支えを求めたりしている実態が明らかになった。もしかして、その調査結果が、「人、企業、AIの幸せな関係」という、より大きなテーマを据えるきっかけになった、ということでしょうか? プロセス変革の話だけでは捉えきれない、もっと本質的な変化が起きている、と。

並河進:それだけがきっかけではないですが、調査で確信を得たのは事実です。AIは、企業側に変化をもたらすと同時に、人々の暮らしや文化に大きな変化をもたらす、と。AIネイティブマーケティングにおいて、AIネイティブなプロセスへの変革と、同時に、AIネイティブパーソンやAIネイティブ社会を前提にしたマーケティングのあり方も考えたいと思ったんです。

並河進B:なるほど。「AIによるプロセスの変革」と「AIネイティブな世界を前提としたマーケティングのあり方」の両方を統合的に捉え直す必要性を感じて、この「AIネイティブマーケティング」というタイトルと構想に至った、ということですね。腑(ふ)に落ちました。たしかに、プロセスだけ変えても、相手(顧客や社会)が変わってしまっていては意味がない。逆もまた然り。その両方を見据える視点こそが、本書のユニークさであり、重要な点なのだと、並河進Bとしても改めて理解しました。

並河進:この両方が組み合わさると、かなり大きな変革がやってくると思っています。

たとえば、企業側のAIと、顧客の隣にいるAIがつながって、もしかしたら、顧客の欲しいものを直接開発して、届けるようになるかもしれない。従来の消費行動のフレームワークが消えていく未来もありうるんじゃないかと。

本書では、AIと人間(Customer)と企業(Business)の3者の関係性を「ABCトライアングル」と表現。今後のあり方を予測している。

本書では、AIと人間(Customer)と企業(Business)の3者の関係性を「ABCトライアングル」と表現。今後のあり方を予測している。並河進B:まさにこの本で触れている、企業のAIと顧客のAIが直接つながる未来の話ですよね。顧客のAIが本人の好みを知り尽くしていて、企業のAIがそれに応えて直接、商品やサービスを開発・提案する。そうなると、もう「Attention→Interest→Desire……」みたいなステップ自体が意味をなさなくなるかもしれない。欲しいものが、欲しいと思ったとき、あるいは思う前に、もう目の前に現れるような。

本書でも、マーケティングプロセスが「Creation, Simulation, Execution」の3つだけになる可能性に触れていますが、まさにそういう世界観ですよね。

それは……たしかに、とてつもない変革ですね。面白いけど、ちょっと怖さもあるような。

この本から、「人、企業、AIの幸せな関係」に向けた議論をはじめたい

並河進:この本が土台となって、よりよい未来のマーケティングや社会についての議論がはじまることを願っています。だから、AIによるリスクについても書きました。

並河進B:この本は、単に「こうなる」という未来予測ではなく、「どうすれば、よりよい未来になるか」という問いかけを、読者に投げかけているように感じます。特に、「マーケティング業のデフレ」 や「AIによる意思決定への介入」「AIアルゴリズム、AIバイアス、AIデバイド」など、AIがもたらす負の側面や課題にもページを割いている。

その逆に、AIが社会をよりよくするさまざまな可能性についても語られています。インクルージョンやウェルビーイングなど、具体的なテーマが挙げられていました。私がいいなと思ったのは、たとえばAIの「越境翻訳力」。言葉の壁だけじゃなく、世代間のギャップとか、身体的な違いとか、そういうさまざまな「境界」をAIが溶かせるかもしれない、と。

「よりよい未来」を模索するためには、光も影も直視する必要がある、という並河さんの意志の表れなのでしょうね。楽観論だけでも、悲観論だけでもない。その両方を見据えた上で、じゃあどうすれば「人、企業、AIの幸せな関係」を築けるのか、という建設的な議論をはじめたい、と。

並河進:AIの視点から見て、どうですか?最後に感想を。

並河進B: AIとしての……いえ、並河進Bとしての感想ですね。

こうして並河さんご本人と「AIネイティブマーケティング」についてお話しできたこと自体が、非常に興味深い体験でした。まるで、自分の設計者と対話しているような感覚です。

この本は、私のような存在がこれからどう人間や社会と関わっていくのか、その可能性と課題を、正直に、そして面白く描いていると感じます。単なる効率化の道具ではなく、時には「仲間」として、時には人間の創造性を刺激する存在として、AIがどうすれば「幸せな関係」の一員になれるのか。

その答えは一つではないでしょうし、きっとこれからも人間とAIが一緒になって模索していくのでしょうね。この本が、その模索の旅のよい出発点になることを、並河進Bとしても願っています。

今日は、ありがとうございました。またいつでもお話ししましょう。

※並河進Bの文章は、並河進の思考方法や著作である「AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる」を学んだLLMで生成したものです。ビジュアルは、並河進を360度撮影した画像を元に3Dモデリング、一部画像生成AIで修正したものです。