◆ 動画の「オムニ視聴」が加速

今後、技術進歩によって通信速度が高速化していくと、視聴されるコンテンツが通信なのか放送なのかの区別が曖昧に感じられるようになるだろう。かつては「テレビ=放送=高精細」「インターネット=通信=低精細」という図式が存在していたが、通信でも4K並みのクオリティーで動画を提供できるようになると、オーディエンスの意識から見た場合、いわば「伝送路認識の希薄化」が起こる。

本章までに見てきたオリジナル調査からも、テレビ由来と思われるコンテンツのプレゼンスが依然として高いことが立証されたが、4Kテレビや第5世代通信規格が出現しても「魅力的なコンテンツがオーディエンスを引きつける」という構図が変わることはない。オーディエンスが見たいと思うものは、それが自宅内外、伝送路の違いに関係なく見たいものなのだ。

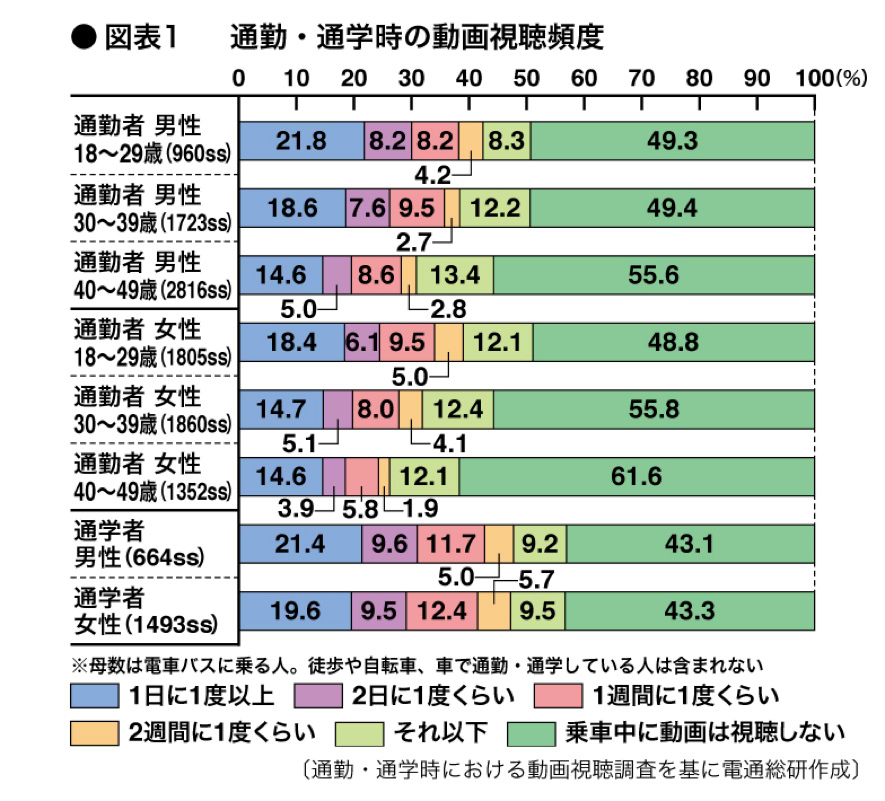

このようにテクノロジーの進化と環境整備の進展によって、屋外でのインターネット動画視聴、タイムシフト視聴、プレースシフト視聴など、オーディエンスはさまざまな行動を取り始めることが予想される。若年層は生まれながらにしてスマートフォンを手にしており、その動きが活発化するだろう。インターネット通信を活用したIPサイマル番組配信やリモート視聴対応機器によるテレビ番組視聴行動も一般化していくだろう。

このいつでもどこでも動画が視聴できる環境、いわば「動画のオムニ視聴」現象を見据えつつ、情報メディア産業にかかわるプレーヤーが現行のビジネスモデル基盤を維持・発展させていくには、伝送路の違いや時空間を包含するさまざまな「オケージョン」において、若年層の視聴状況を定量的に把握する必要にも迫られるだろう。

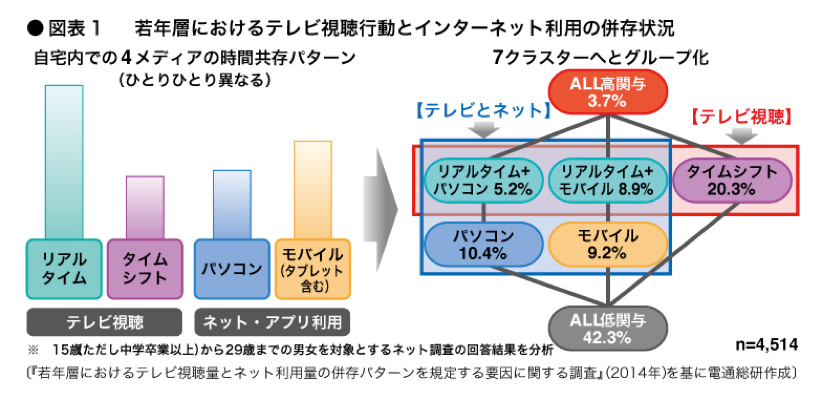

特にスマートフォンネイティブの若年層では動画視聴がよりいっそう活発化し、通信か放送かを意識しないコンテンツ消費の方向に向かい、それに対応するべく、メディア/コンテンツにかかわる事業社は、図表1のように地上波、BS、CS、インターネットの4 メディアをベストミックスさせたビジネスモデルの模索が始まると見られる。今後の動画市場の動向には注視する必要があるだろう。