公開日: 2020/06/24

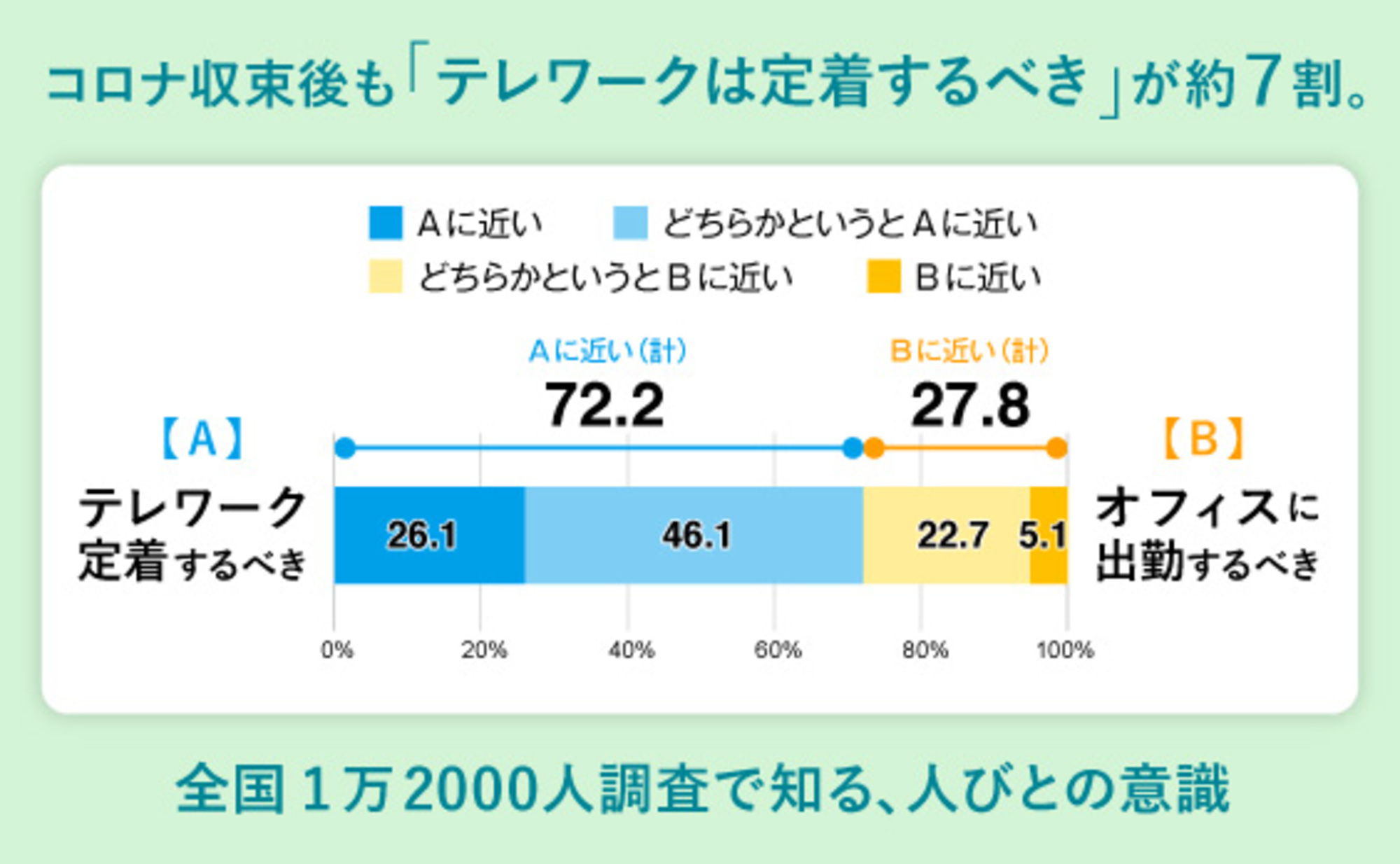

テレワークの普及が生み出す“リゾート本社”

この記事は参考になりましたか?

著者

小椋 尚太

株式会社 電通

第4マーケティング局 未来シナリオコンサルティング部

部長(GM)

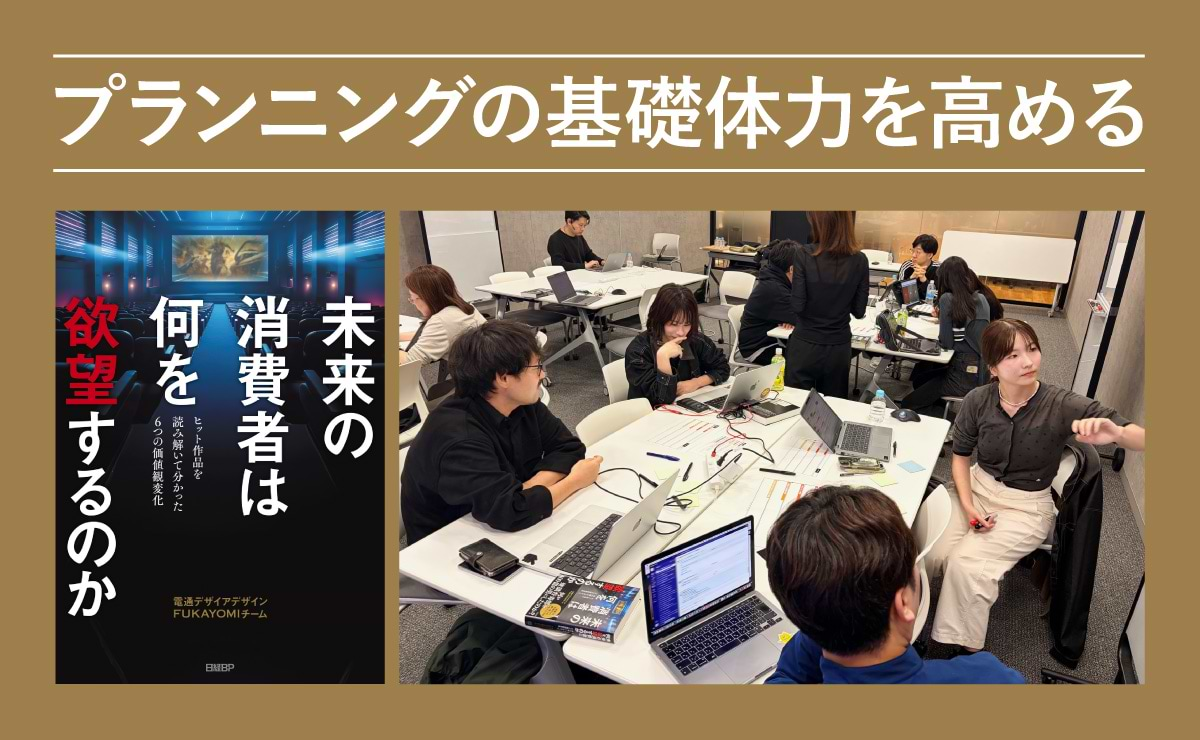

新聞担当を経て、通信事業者や外食チェーンのAEとして広告キャンペーンの立案に従事。その後、メディアプランナーを経て「電通メディアイノベーションラボ」に所属し、テレビからソーシャルメディアまで最新メディア利用インサイトの発掘と情報発信を手掛ける。2019年、未来予測による企業支援を行う専門部門を立ち上げ、知見を発展させて2021年7月に「未来事業創研」を設立。独自メソッドで企業の新規事業・新商品開発を支援。さらに2021年11月、消費者研究プロジェクト「DENTSU DESIRE DESIGN」を始動。消費行動の背景にある深層心理=「欲望」を活用したソリューション開発に取り組む。著書に『情報メディア白書2018』『情報メディア白書2019』『未来思考コンセプト』『未来の消費者は何を欲望するのか』。

連載