このたび、IT起業家で情報学研究者のドミニク・チェンさんをアドバイザリーに招いて、10代後半~20代半ばの男女スマホユーザーの「ビジュアルコミュニケーション」をテーマにした調査プロジェクトを実施しました。

前回までは、よく使われる写真や動画アプリとその使われ方、コミュニケーションのかたちにフォーカスしながら議論してきました。今回は、ビジュアルコミュニケーションの浸透によって私たちの価値観や文化はどう変わっていくのか、より踏み込んだ考察を行います。

ハロウィン、カラーラン…「盛り」と「祭り」の関係性

天野:前回までは写真や動画アプリをスマホで駆使するユーザーたちの間に広がるビジュアルコミュニケーションという新しいコミュニケーション様式に着目し、その概要を追ってきました。アプリの使い分けも描き、いま起きているビジュアルコミュニケーションがこれまで中心的だった文字によるリテラルコミュニケーションとどう違うのか、検討を重ねました。

後半ではそうしたビジュアルコミュニケーションが広がることで、どんな文化的変化がもたらされるのかを議論したいと思います。

北原:最近のイベントでは、ハロウィンやカラーランなどSNSを起点に盛り上がっているものが増えていますね。特にハロウィンは、その経済効果がバレンタインを超えたという試算もあります。こうしたトレンドへのビジュアルコミュニケーションの影響は実は強いのではないでしょうか。

設樂:そこには、ユーザーが普段よりも自分をどうより良く演出するか―どう「盛る」かという視点があります。女性の「盛り」の歴史はプリクラから加工アプリへ、さらに現代は自分を「盛る」こととソーシャルに「盛る」ことを結び付けて考えるべき状況にもなっています。

こうしたイベントの主役である女子とビジュアルコミュニケーションという切り口で見えてくるものはあるでしょうか。

ドミニク:「盛り」とイベント事、つまり「祭り」はかなり相関しますよね。盛らないと祭りにならないですから。

ハロウィンはもともと家族内や近隣コミュニティーから発していることもあり、クローズ、あるいはセミクローズなところでも「盛り」を開示してるかもしれませんが、仮装という盛り方が公共空間で爆発するさまを最も躍動感を失わずにとらえられるのが、ビジュアルコミュニケーションなのかな、と。

設樂:非日常の場で普段とは違う自分をどう出すかという変身願望、あとは、いかに自分の生活が充実しているか「リア充」アピールも絡んでそうです。

ドミニク:ハロウィンはそもそもバレンタインとは別種の欲求にジャストミートしていますね。参加できる社会属性がもっと多様ですし、ライフイベントとして分類できるのでFacebookというオフィシャル感のある場でも許容されるし、Instagramみたいな空間ではセクシーなハロウィンのコスプレも、アダルトでかっこいいとか、おしゃれという評価になる。

大人の欲望、家族持ちの欲望、そして平和で草食な女子・男子のお祭りニーズをよりよく統合できている。

天野:確かに、変身願望という「盛り」=ビジュアルの部分と、みんなで楽しみたいという「祭り」=ソーシャルの部分、その二つのニーズが一番良い具合にミックスされたのがハロウィンというイベントですね。

美和:「盛り」に関しては、ユーザーインタビューでも加工アプリをみんなうまく使いこなしている点が印象的でした。撮影アプリと同じぐらい加工アプリがスマホの中にダウンロードされていて、撮って加工して、その後、出し先(アプリ)を選んで出すみたいなフローがある。

ドミニク:自分を表現する情報として盛らないと出せないっていうのは、お化粧しないと外に行けないという感覚と近しい気がしています。逆にアメリカでは大人気のSnapchatは盛るためのものではないので、素が出せないと使いづらいのかなと。

アメリカとかヨーロッパの女子の場合は、女子同士とか親しい男友達とならスッピンが普通というような。今はどうか分からないですけど、僕がアメリカやフランスにいた時には、化粧をする高校生とか大学生とか日本とくらべて圧倒的に少ないですよね。本当に勝負の時にしか化粧はしない。そういう文化的な差異も関係しているかもしれないですね。

私たちの日常に氾濫する「シミュラークル」とは何か

天野:ビジュアルコミュニケーション時代のコミュニケーションのあり方をいろんな視点から考えてきましたが、ここで一つ導入したいキーワードが「シミュラークル」です。

この言葉は高度消費社会のあり方を思索的に分析したボードリヤールという思想家が流布したタームとしても有名ですが、すごくざっくりいうと「オリジナルなきコピー」ということです。

一般的にコピーとはオリジナルがあって初めて存在するものですが、ビジュアルコミュニケーションが支配的な環境では、どこに起源があるのか分からないままになんとなくみんなが「こういうのあるある」と思ってしまうビジュアルのパターンがコピーされていくことになります。

なんとなくセレブっぽい旅行の写真とか、なんとなくリア充っぽい集合写真とか、休日満喫してます的なオシャレなダイニングや食器の写真とか、はたまた彼氏彼女を直接写さずスタバでデートしているところを写してほのめかしている写真とか…。

誰が始めたのか、はたまたオリジナルがあるのかも分からないが、みんながまねをし始めてしまうシミュラークル的なものが、ビジュアルコミュニケーションを通じて蔓延していく。これが現代のメディア環境を象徴する特徴の一つだと考えています。

設樂:投稿する理由を「自己満」と表現しつつ実は写真を通じて「自己自慢」しているというビジュアルコミュニケーションならではの事例でもありますね。ほめられ意識の重要性がどんどん上がっているのが顕著。写真を上げるにしても、他者視線を常に織り込んでアウトプットしていますね。

調査のグループインタビューでも、カップルでいることがさりげなく伝わるように、おしゃれなカフェで二人分の飲み物を並べて写真を撮るような「ほのめかし系投稿」をよく見るという話で盛り上がりました。

天野:ビジュアルコミュニケーションとはそもそも憧れを喚起するものであるという視点も、イギリスの小説家で美術評論家のジョン・バージャーが提起しています(『イメージ―視覚とメディア』筑摩書房)。

ビジュアルコミュニケーションにおいても、見える/見えないということだけではなく、見せる/見せないというコードによって高度な深読みが展開されていて、それも人々の憧れを喚起させるシミュラークルの形成に大きく関わっています。

ドミニク:Instagramユーザーの女性と話していると、投稿行為がまず自分のためにという視点で完結していますね。自分のプロフィールページをきれいに、カワイくしたいという「自己満」を、コミュニケーション以前に満たせるがゆえに強い。

かつ閲覧者から写真へのLikeやコメント、フォローが重なり、「自己自慢」も満たされる。Instagramの場合はそんな自分使いとコミュニケーションの二重の構造が気持ちいいところですね。イメージを身にまとえるというか。

天野:Instagramの加工のしやすさを特徴に挙げている人も多くて、誰でも簡単に写真をおしゃれにできるのですが、その特性ゆえにそこで行われるコミュニケーションにも逆説的に縛りがかかるというか。そういうコードをユーザーが内面化して発信すると、どんどんビジュアルがシミュラークル化してくる。

そうしてコードが強まっていくという循環が見えてきたのも非常に興味深いですし、こうしたシミュラークルがますますユーザーの憧れのイメージを刺激していると思います。「こうありたい」とか「こういうことがしたい」というニーズや承認欲求がビジュアルのレベルで定着していったものが、シミュラークルなんだと考えています。

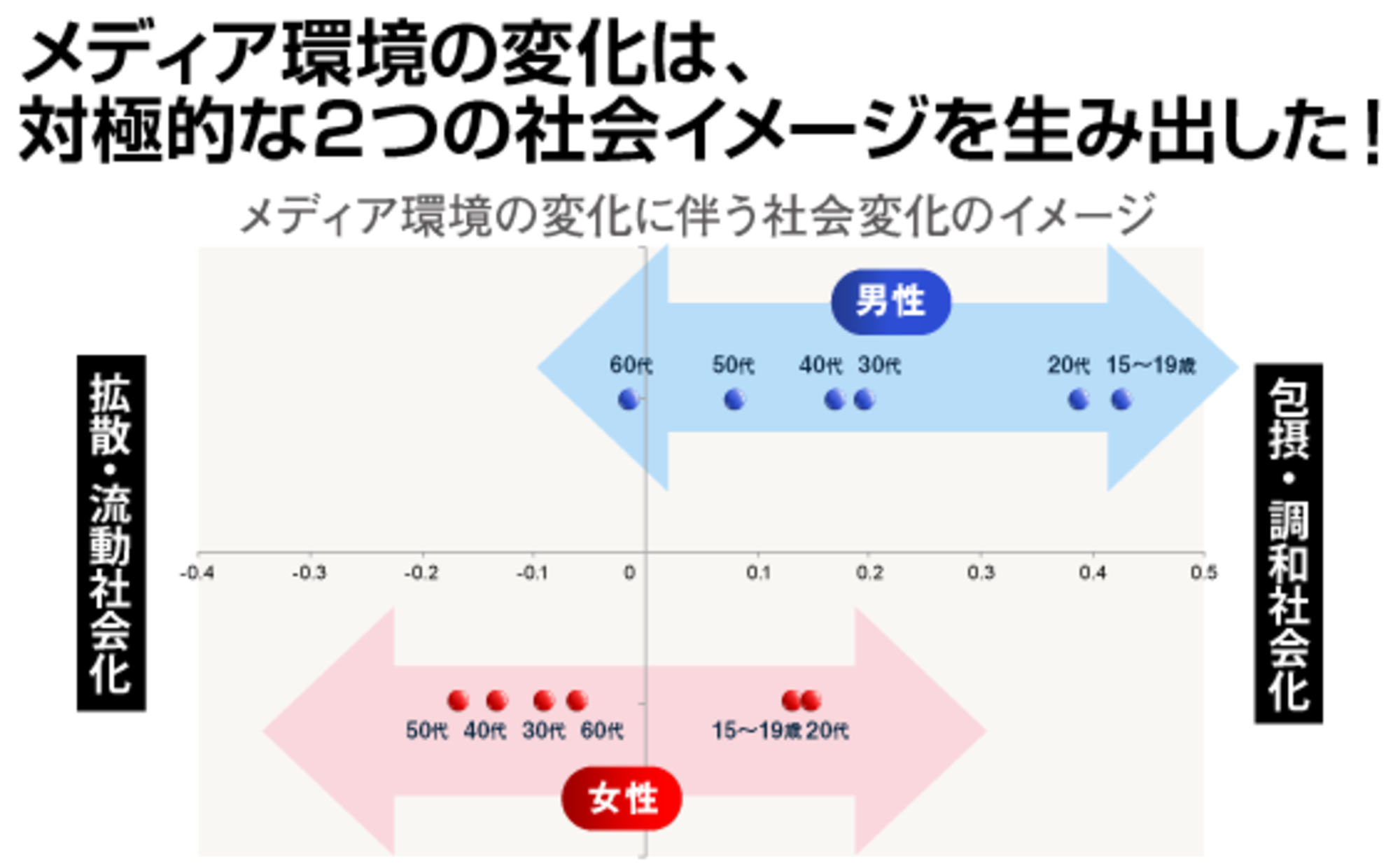

現代の情報拡散のあり方を3タイプに分類して考える

情報拡散の3つの型